血行播散型肺结核

本词条由首都医科大学附属北京朝阳医院西院肝病感染科 姚鹏审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

血行播散型肺结核是结核分枝杆菌一次或反复多次进入血液循环,造成肺部病变以及相应的病理、生理学和临床表现改变,造成全身多脏器病变。血行播散型肺结核是一种危重结核病,由原发型肺结核发展而来,也可由其它结核干酪样灶破溃到血源引起。该病多见于儿童,成人亦可发生。随着人口老龄化和老年人寿命的延长以及结核病疫情的回升,老年血行播散型肺结核病有增多趋势。

- 就诊科室

- 感染科、呼吸内科、急诊科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- Hematogenous disseminated pulmonary tuberculosis

- 疾病别称

- 粟粒性肺结核

- 是否常见

- 是

- 是否遗传

- 否

- 并发疾病

- 结核性脑膜炎、代偿性肺气肿

- 治疗周期

- 强化期2~3个月,巩固期4~9个月

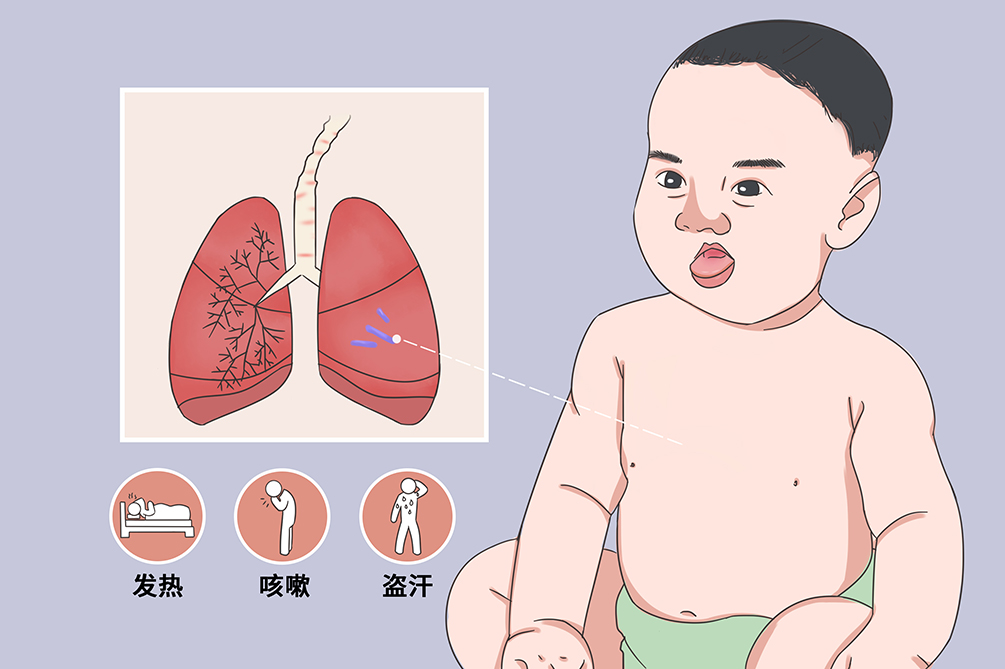

- 临床症状

发热、咳嗽、盗汗、消瘦

- 好发人群

- 儿童

- 常用药物

- 异烟肼、利福平、吡嗪酰胺、链霉素、乙胺丁醇

- 常用检查

- X线胸片、痰结核杆菌涂片检查、结核菌素试验

血行播散型肺结核分两类:

急性血行播散型肺结核或急性粟粒性肺结核

是由于结核菌从病灶经由血行播散的结果。大量结核菌同时或在极短时间内相继进入血流所引起。因此,急性粟粒性肺结核不过是全身粟粒性结核病在肺部的表现。虽然发病急、中毒症状重,如能及时治疗,预后还是好的,治愈率可达85%以上。

亚急性或慢性血行播散型肺结核

年龄较大的儿童常表现为此类型。因结核菌少量多次地进入血循环,同时患者有相当的免疫力,所以发病较缓慢,病程迁延。

血行播散型肺结核主要是结核杆菌感染人体所致,结核杆菌有四型,结核杆菌的抵抗力较强,当人体的免疫低下或者是感染的结核分枝杆菌毒力过强或数目过多时,即可引发此病。血行播散型肺结核是一种危重结核病,由原发性肺结核发展而来,原发性结核病是结核杆菌首次侵入机体所引的疾病。

血行播散型肺结核主要是结核杆菌感染人体所致,结核杆菌有四型,即人型、牛型、鸟型和鼠型。而对人体有致病力者为人型结核杆菌和牛型结核杆菌。中国结核病大多数由人型结核菌所引起。结核杆菌的抵抗力较强,当人体的免疫低下或者是感染的结核分枝杆菌毒力过强或数目过多时,即可引发此病。

过度劳累

过度劳累使抵抗力下降,易诱发本病。

药物与皮质类激素类、免疫抑制剂

这些会造成隐性结核,易诱发本病。

免疫低下者

肝肾疾病、胃大部分切除术后、流感、百日咳感染后,恶性肿瘤影响淋巴细胞免疫者等均易诱发本病。

本病多见于儿童和青少年,患病率比较高,我国活动式结核接近500万,其中有传染性的大概150万。

本病感染率特别高,结核的感染率在40%~50%左右。

本病死亡率比较高,我国结核的死亡率是所有其他传染病的总和,死亡率在20/10万左右。

本病耐药率非常高,原发性耐药20%左右,获得性耐药40%左右。

本病年递减率非常低,具有城乡差别,城市患病率低,农村高发。东部地区少发,中部或者西部地区高发。地域差别大,90%的结核聚集于发展中国家,欧美国家发病率比较低。

本病由呼吸道传播。

免疫力低下者

如婴幼儿、老年人,易患此病。

接触携带结核杆菌患者的人群

该病具有传播性,可通过呼吸道传播,接触携带结核杆菌患者的人群易患此病。

血行播散型肺结核由结核分枝杆菌经血行传播,起病急,常有发热、咳嗽、咳痰、胸痛等症状。患者可能有胃肠道症状如腹泻、腹胀等,本病患者常并发结核性脑膜炎等疾病。

发热

急性血型播散性肺结核的患者常为高热,有的可能体温在39℃以上,体温忽高忽低,但最低体温仍高于正常体温。还有的体温一直在39℃以上,但一天内体温基本变化不大。亚急性及慢性血型播散性肺结核的患者,常表现为长时间或阶段性的低热,大部分体温不超过38.5℃,常持续数周以上。

咳嗽、咳痰

患者会出现咳嗽、咳痰,且痰中会带有血丝,严重者还可能出现呼吸困难。

胸痛

患者胸前区的拉扯样疼痛。

胸闷、气短

患者自我感觉喘不上气,呼吸加快,活动时更加明显。

盗汗

患者睡觉时出汗,醒来不再出汗。

乏力

患者全身感觉疲惫。

食欲不振

患者食量减少,对食物的欲望不高。

血行播散型肺结核早期患者有发热、咳嗽,并且有全身中毒的症状。

血行播散型肺结核患者中晚期X线上可看到肺内病灶可融合,形成空洞,听诊可闻及湿啰音。

血行播散型肺结核或急性粟粒性肺结核

可能并发结核性脑膜炎,全身中毒症状更加剧烈,呼吸困难更加严重。

亚急性或慢性血行播散型肺结核

可合并索状阴影和代偿性肺气肿,如有广泛纤维化,则可影响心肺功能。

腹胀

感觉腹部有撑满的感觉,用手叩击有咚咚的鼓声感。

腹泻

俗称“拉肚子”,便质稀薄,水分增多,上厕所次数增多,或含有没有消化的食物,脓血、黏液等。

结核性脑膜炎

血行播散到脑脊液中,形成结核性脑膜炎,表现为低热、盗汗、食欲减退、全身倦怠无力、精神萎靡不振、头痛、呕吐及脑膜刺激征。

代偿性肺气肿

病灶有呈增殖性,有呈浸润性,也可融合溶解出现空洞。此外,尚有纤维条索状阴影和代偿性肺气肿。早期可无症状或仅在劳动、运动时感到气短。随着肺气肿进展,呼吸困难程度随之加重,以至稍一活动甚或完全休息时仍感气短。患者感到乏力、体重下降、食欲减退、上腹胀满。伴有咳嗽、咳痰等症状。

血行播散型肺结核的治疗原则是早期、规律、联合、适量、全程,根据患者情况来进行选择治疗方式、时间及药物。一般情况下,病人感觉到发热、咳嗽、短时间消瘦,有盗汗的临床症状时,应该及时到感染呼吸科就诊,医生通过病人的临床表现以及病理检查结果进行确诊。

在平时发现有发热、咳嗽、盗汗、乏力、消瘦等情况并且一直没有好转,需要在医生的指导下进一步检查。

当患者有发烧,短时间全身消瘦,并且有盗汗时,就要怀疑是血行播散型肺结核,需要及时去感染科、呼吸科就诊。

因什么来就诊的?

发热多长时间了,一般多少度?

目前都有什么症状?(如消瘦、咳嗽等)

既往有无其他病史?

出现这些症状有采取过缓解措施吗?

结核菌检查

这是确诊肺结核最特异性的方法,痰中找到结核菌是确诊肺结核的主要依据。可通过抗酸染色或荧光显微镜检查,来检测是否有结核杆菌。

影像学检查

胸部X线检查可以发现肺内病变的部位、范围,有无空洞或空洞大小、洞壁厚薄等。粟粒型结核行X线检查显示双肺在浓密的网状阴影上满布境界清晰的粟粒状阴影,直径约2mm,大小及密度大体相等。亚急性或慢性血行播散型肺结核在X线上显示在双肺上中部分呈对称性分布,大小不均匀、新旧不等,患者可无自觉症状,偶于X线检查时才被发现,此时病灶较稳定或已硬结愈合。

结核菌素(简称结素)试验

这是诊断结核感染的参考指标,旧结素(OT)是结核菌的代谢产物,由液体培养长出的结核菌提炼而成,主要含有结核蛋白。OT抗原不纯,可能引起非特异性反应。

在结核杆菌培养的试验中,查到培养物中有结核分枝杆菌。

有典型的影像学检查即可确诊,如X线显示双肺在浓密的网状阴影上满布境界清晰的粟粒状阴影,直径约2mm,大小及密度大体相等一般是粟粒型结核;X线上显示在双肺上中部分呈对称性分布,大小不均匀、新旧不等,患者可无自觉症状一般是亚急性或慢性血行播散型肺结核。

医生通过病人的临床表现以及病理检查结果进行确诊。

肺炎

肺炎起病急骤、高热、寒战、胸痛,伴气急,咳铁锈色痰,X线征象病变常局限于一叶,抗生素治疗有效。而血型播散型肺结核则多有结核中毒症状,发热、咳嗽、消瘦等临床症状。X线征象病变多对称性,散在分布,如撒小米样,均匀分布,抗结核治疗有效果,痰中易找到结核菌。

肺癌

肺癌多见于40岁以上嗜烟男性,常无明显毒性症状,多有刺激性咳嗽、胸痛及进行性消瘦。中央型肺癌的CT所见有支气管内软组织密度块影附着在一侧增厚支气管壁扇上面,肿块轮廓不规整、肺段及肺叶支气管不规则狭窄、纵隔淋巴结肿大等。而血型播散型肺结核CT表现为散在分布结节。

肺脓肿

肺脓肿空洞多见于肺下叶,脓肿周围的炎症浸润较严重,空洞内常有液平面。而血型播散型肺结核空洞则多发生在肺上叶,空洞壁较薄,洞内很少有液平面。此外,肺脓肿起病较急,伴高热、大量脓痰,痰中无结核菌,但有多种其他细菌,血白细胞总数嗜中性粒细胞增多,抗生素治疗有效,慢性纤维空洞型结核合并感染时易与慢性肺脓肿混淆,后者痰结核菌阴性。

血行播散型肺结核的治疗主要是选择抗结核杆菌化学药物,根据病人的临床症状来进行分类,决定用药的时间长短,应该早期、规律、联合、适量、全程用药。其次是支持治疗,让病人有充足的休息,给病人高蛋白、高脂肪的食物,提高病人免疫力。最后,药物治疗无效或者是大于3cm的结核球与肺癌难鉴别者应该实施手术治疗。

对因治疗

早期、规律、联合、适量、全程为抗结核药物治疗的原则。

支持治疗

充足休息,给予患者高蛋白、高脂肪的食物,提高患者免疫力。

异烟肼

此药物杀菌力强,可以口服,具有不良反应少、价廉等优点。其作用主要是抑制结核菌脱氧核糖核酸(DNA)的合成,并阻碍细菌细胞扇的合成。口服后吸收快,渗入组织通过血脑屏障,杀灭细胞内外的代谢活跃或静止的结核菌。很少发生不良反应,偶见周围神经炎、中枢神经中毒、肝脏损害等。单用异烟肼3个月,痰菌耐药率可达70%。

利福平

此药物为利福霉素的半合成衍生物,是广谱抗生素。其杀灭结核菌的机制在于抑制菌体的RNA合成。利福平对细胞内、外代谢旺盛及偶尔繁殖的结核菌(A、B、C菌群)均有作用,常与异烟肼联合应用。本药不良反应轻微,除消化道不适、流感症候群外,偶尔有关短暂性肝功能损害。

链霉素

此药物为广谱氨基糖苷类抗生素,对结核菌有杀菌作用,能干扰结核菌的酶活性,阻碍蛋白合成,对细胞内的结核菌作用较小。链霉素的主要不良反应为第8对颅神经损害,表现为眩晕、耳鸣、耳聋,严重者应及时停药,肾功能严重减损者不宜使用。

吡嗪酰胺

此药物能杀灭吞噬细胞内酸性环境中的结核菌,偶见高尿酸血症、关节痛、胃肠不适及肝损害等不良反应。

乙胺丁醇

此药物对结核菌有抑菌作用,与其他抗结合药物联用时,可延缓细菌对其他药物产生耐药性。不良反应甚少为其优点,偶有胃肠不适。剂量过大时可引起球后视神经炎、视力减退、视野缩小、中心盲点等,停药后多能恢复。

肺叶或全肺切除术

较少应用于肺结核治疗,对于大于3cm的结核球与肺癌难以鉴别时,复治的单侧纤维厚壁空洞、长期内科治疗未能使痰菌阴转者,或单侧的毁损肺伴支气管扩张、已丧失功能并有反复咯血或继发感染者,可做肺叶或全肺切除。

肺叶-胸膜切除术

结核性脓胸和(或)支气管胸膜瘘经内科治疗无效且伴同侧活动性肺结核时,宜做肺叶-胸膜切除术。

急性和亚急性血行播散型肺结核强化期2~3个月,巩固期4~9个月。若合并结核性脑膜炎或重要脏器的肺脏外结核、糖尿病、免疫功能严重损害者,应适当延长化疗总疗程。

给予患者合理的营养,选用富含蛋白质和纤维素的食物进食,对进食困难的患者给予营养输液。

血行播散型肺结核如果发现、诊断及时,治疗有效,不会危害病人自然寿命,是可以治愈的。血行播散型肺结核并发症多,可能留有脑部后遗症。患者三个月到半年需要到医院复查一次,主要检查痰结核杆菌、肝肾功能、胸片等项目。

血行播散型肺结核若接受正规治疗,及时检出、救治,多数患者经规律、合理、全程的抗结核药物治疗后都能治愈。

本病一般不会影响患者的自然寿命。

血行播散型肺结核并发症多,尤其急性血行播散型肺结核,常合并结核性脑膜炎或脑膜脑炎,部分出现顽固的高颅压、持续的脑膜炎的患者可能治疗后效果不佳,可能留有脑部后遗症。

患者三个月到半年需要到医院复查一次,主要检查痰结核杆菌、肝肾功能、胸片等项目。

血行播散型肺结核患者体力消耗大,又需增强免疫力,必须注意补充营养,选择病人好消化吸收的高蛋白食物。

增加营养,给予高热量、高蛋白、高脂肪、高维生素饮食,如鸡、鸭、鱼、虾、甲鱼、黄鳝、水果、新鲜蔬菜、豆类制品等。

膳食应该注意色、香、味,以刺激食欲。

避免吸烟、饮酒及进食刺激性食物。

血行播散型肺结核有强大的传染力,应该切断传染源,家属可以将患者先隔离,等到痰培养为阴性时再出来,在此期间家属应该注重患者的心理状态,及时疏导患者的悲观心理。患者被褥应该勤通风,多日晒等,患者在日常生活中不将细菌传染病给他人,并且使患者安全痊愈。

患者居住的空间应该勤通风、晒被,患者用物应该焚烧或高温消毒。

患者遵医嘱用药,不得擅自停药或随意加量。

患者若出现咳嗽剧烈、发热、乏力、咯血等,应及时就诊。

本病暂时没有特殊的病情监测手段。

家属应该注重病人的心理状态,及时疏导病人的悲观心理。

在痰培养未达到阴性期间不可与家人见面。

患者不可以随地吐痰,避免对着他人打喷嚏。

患者要合理安排时间,保证充足的睡眠。

控制传染源、切断传染途径及增强免疫力、降低易感性等,是控制血行播散型肺结核流行的基本原则。如有症状或者是怀疑该病,可以该病人及其接触过的亲朋好友进行初步检查。最重要的是预防,可以提高自身免疫力,正确接种卡介苗,如发现患病,不消极等待,也可以参加防痨知识论坛,进行学习,对这个疾病有更加深刻的认识。

对有症状患者及其接触过的人进行初步检查,如X线、痰结核杆菌涂片检查及结核菌素试验,及时发现。

提高自身自身免疫力,如适当的锻炼,少熬夜,保持心情愉快等。

儿童应该正确接种卡介苗。

平时可以参加一些关于防痨组织的讲坛,学习并运用到实践中。

参考文献

[1]李兰娟,王宇明.感染病学.第3版[M].北京:人民卫生出版社,2015:40-41.

[2]李兰娟,任红.传染病学.第8版[M].北京:人民卫生出版社,2013:119-125.