神经性肌强直

本词条由北京大学人民医院神经内科 李永杰审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

神经性肌强直是一种周围神经过度兴奋引起肌肉自发活动的疾病,也称为Isaacs综合征。部分患者合并肿瘤,为一种副肿瘤综合征。神经性肌强直无特异的治疗方法,主要是对症治疗,改善患者生活质量,延长寿命。

- 就诊科室

- 神经内科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- neuromyotonia

- 疾病别称

- aacs综合征、Isaacs-Mertens综合征、获得性NMT、假性肌强直、连续性肌纤维活动综合征

- 是否常见

- 否

- 是否遗传

- 是

- 并发疾病

- 呼吸困难

- 治疗周期

- 长期持续性治疗

- 临床症状

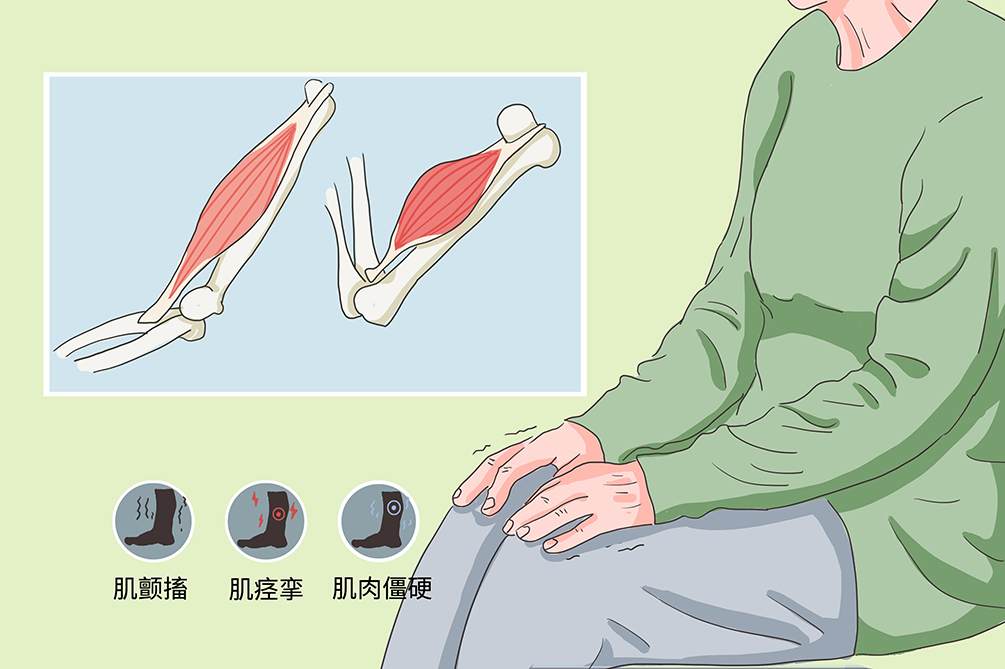

肌肉抽搐、肌肉痉挛、肌肉僵硬

- 好发人群

- 有自身免疫性疾病的人、有家族遗传病史的人

- 常用药物

- 苯妥英钠、卡马西平

- 常用检查

- 肌电图、肌肉活检、ATP酶染色

神经性肌强直的病因和发病机制尚无定论,可能与自身免疫异常、遗传、肿瘤等因素有关。

自身免疫异常

近年研究发现,大约40%获得性神经性肌强直患者血清中可检测出抗周围神经的抗电压依赖性钾通道抗体。认为神经性肌强直是抗电压依赖性钾通道抗体介导的自身免疫性离子通道病。而且神经性肌强直多合并自身免疫性疾病,如重症肌无力、吉兰-巴利综合征、类风湿性关节炎、系统性红斑狼疮等。

遗传因素

相关基因突变如KCNA1基因突变是家族遗传性神经性肌强直的致病原因。

肿瘤因素

部分肿瘤如胸腺瘤、淋巴瘤、肺癌等,可导致神经性肌强直的发生。

放射治疗、饮酒、吸毒或电击伤可能诱发神经性肌强直。

神经性肌强直为罕见病,暂无准确的流行病学数据,平均发病年龄为40岁左右。部分患者有家族遗传病史,男女均可发病,以青少年多见。有自身免疫性疾病、家族史的人好发,放射性损伤或放疗后可诱发神经性肌强直。

有自身免疫性疾病的人

体内免疫系统异常,会产生针对自身肌肉神经接头部位的抗体,从而引起该病。

有家族遗传病史的人

家族中有本病患者的人群,可能是基因携带者,到一定年龄即出现神经性肌强直的肌肉症状。

放射性环境接触者

放射性损伤后可能出现神经性肌强直,放射线可能导致基因变化或诱发体内免疫环境改变,从而使神经会异常放电刺激肌肉活动。

神经性肌强直患者的典型症状为肌肉抽搐或肌纤维蠕动、肌肉痉挛和僵硬。有的患者会出现过度出汗、肌无力、肌肉肥大等症状。本病可以累及吞咽肌和呼吸肌,出现吞咽困难,甚至窒息表现。

肌肉抽搐或肌纤维蠕动

90%神经性肌强直患者可出现肌肉抽搐或肌纤维蠕动症状,特征为肉眼可见肌肉像波浪样涟漪,如同许多小虫在皮肤下蠕动。肌肉抽搐通常发生在四肢肌肉,也可见躯干肌、面肌、舌肌,咽喉肌受累罕见。

肌肉痉挛和僵硬

70%以上神经性肌强直患者有肌肉痉挛,多不伴疼痛,“抽筋”常为患者关注的首发症状和主诉。眼外肌受累时患者可出现单侧或双侧眼外肌自发性强直痉挛、发作性痉挛性麻痹和复视,可见苦笑面容。咀嚼肌、咽喉肌受累可引起牙关紧闭、吞咽困难和呛咳。手可出现持续性、无痛性手指关节屈曲,如“助产士手”样痉挛,双足可呈强直性跖屈或类似马蹄足样痉挛。

出汗过度

出汗过度是神经性肌强直的系统症状,约半数患者出现此症状。

肌肉肥大

肌肉肥大最常见于腓肠肌,也可见于前臂肌和手肌,肥大程度与不同肌群的过度活动严重程度有关,少见肌萎缩。

肌无力

患者可合并出现肌无力,肌无力可能是持续性肌纤维活动所致肌疲劳的结果。

部分患者可伴有感觉异常,如手足麻木等,少见客观的感觉减退。

呼吸困难

神经性肌强直可以累及呼吸肌,进而导致呼吸困难,甚至可以引起窒息。

患者出现肌肉抽搐或蠕动以及肌肉痉挛、强直,需要及时就诊。通过肌电图检查、肌肉活检等检查明确诊断,注意与僵人综合征、肌源性肌强直综合征等疾病相鉴别。

有神经性肌强直家族遗传史的人,应该定期体检,一旦发现异常,都应该在医生指导下进一步检查。

患者出现肌肉抽搐或蠕动以及肌肉痉挛、强直,应及时就医。

已经确诊神经性肌强直的患者,若见呼吸困难甚至窒息等症状,应该立即就医。

患者优先考虑去神经内科就诊。

患者出现呼吸困难,可至急诊科就诊。

目前都有什么症状?(如肌颤搐或肌纤维颤搐、肌痉挛和僵硬等)

症状出现多久了?

家里是否有其他人患有神经性肌强直?

是否有以下症状?(如吞咽困难、呼吸困难等症状)

既往有无其他的病史?

肌电图

神经性肌强直的诊断很大程度依赖肌电图的特征性改变。

肌肉活检

神经性肌强直部分患者会出现肌纤维大小不均,出现角纤维及肌纤维肥大,小群肌纤维萎缩,肌核增多。

ATP酶染色

ATP酶染色显示Ⅰ型肌纤维同型肌群化及Ⅱ型肌纤维萎缩。

受累肌自发性、连续性抽搐、痉挛、僵硬和放松迟缓,睡眠时肌强直不消失。

肌电图特征性改变为重复出现自发的连续性运动单位放电。

苯妥英钠或卡马西平在缓解神经性肌强直症状的同时可消除肌电图异常放电,即可诊断。

僵人综合征

获得性神经性肌强直与僵人综合征均可引起自发性、持续性肌肉痉挛僵硬,临床表现很相似。但僵人综合征有明显的痛性痉挛,受累肌肉以躯干中轴肌及肢体近端肌肉持续性僵硬为主要表现。睡眠时肌痉挛消失,腱反射常见增高,地西泮可缓解僵人综合征的肌强直。而苯妥英钠和卡马西平则无效,故可与神经性肌强直相鉴别。

Schwartz-Jampel综合征

获得性肌强直与Schwartz-Jampel综合征的肌电图表现极为相似,但后者身材矮小和特征性眼面部异常可供鉴别。

肌源性肌强直综合征

先天性肌强直、副肌强直和萎缩性肌强直等肌源性肌强直综合征在肌电图上有特征性肌强直改变。且萎缩性肌强直常见秃头、白内障和睾丸萎缩,而获得性神经性肌强直属神经源性肌强直,两者显然不同。

对于神经性肌强直,无有效的病因治疗,主要是对症治疗,即控制肌强直,增强肌肉力量等,提高患者生活质量,延长寿命。

抗癫痫药

肌强直症状不重者,通常不需要使用抗肌强直药物,症状明显者可选用苯妥英钠、卡马西平等抗癫痫药,相关研究表现,加巴喷丁对本病也有治疗效果。

免疫调节药物

钾离子通道抗体为细胞表面抗体,对免疫治疗反应良好。因此对于钾离子通道抗体阳性的神经性肌强直,免疫治疗是首选方案。国外报道甲泼尼龙冲击治疗、环磷酰胺或咪唑硫嘌呤均有效。

增强肌力药物

尚无有效增强肌力的药物,可试用肌酸或肌生注射液,可用ATP、辅酶A、肌苷、维生素E等肌肉营养药物。

血浆置换术

Newsom-Davis等研究显示血浆置换对神经性肌强直有效,之后的多项临床研究结果均支持血浆置换对神经性肌强直的疗效。

神经性肌强直病程长,需要长期坚持治疗,如果伴发恶性肿瘤等疾病的患者。一般预后差,患者经过正规治疗后病情可以得到稳定。

经过正规治疗后,病情可以得到稳定,但是难以治愈。

患者病情不同,对自然寿命的影响不同,伴随有恶性肿瘤的患者,寿命一般较短。

神经性肌强直患者病情稳定后应每月复诊,进行肌电图等检查。如出现疾病反复或加重,应及时就医。

患者避免进食辛辣刺激饮食以及不易咀嚼的食物,以免出现吞咽困难甚至引起窒息。神经性肌强直患者能量消耗较大,可以多吃高热量、低脂肪饮食,多进食蔬菜和水果。

注意监督患者用药,加强日常活动护理,注意患者情绪的变化,及时进行心理疏导,对于晚期较重的患者,还应该特殊护理。

口服用药

了解相关药物的作用以及用法用量,遵医嘱正确指导病人服用。

加强安全护理

对居住环境进行改造,患者活动时需要有人陪同,做好安全防护,避免摔伤、走失、坠楼等。

关注患者情绪变化

积极与患者沟通,患者情绪紧张、焦虑时,及时进行心理疏导。

如出现头晕、恶心、呕吐、皮疹等,症状较轻时可先注意观察,若症状加重应及时就诊。

病情较重者或晚期患者可因吞咽肌强直,导致吞咽困难或发生呛咳、误吸等现象,应予以相应的特殊护理。

神经性肌强直的具体致病原因尚不明确,因此无特异的预防方法。主要是孕期注意产检,优生优育,积极治疗恶性肿瘤、免疫性疾病,以免继发神经性肌强直。

家族中有本病患者的人群,可能是本病的基因携带者,可以进行遗传咨询。通过产前的基因检测或选择性人工流产,防止孩子患本病。

对于有神经性肌强直家族史的人,孕前需要进行优生优育方面的检查,孕期进行胎儿的基因检查,以免造成下一代发病。

有免疫性疾病史、肿瘤疾病的患者,应早筛查,早治疗,降低神经性肌强直发生的几率。

避免接触大剂量辐射,尽量避免饮酒。

参考文献

[1]王化冰.临床神经疾病经典问答1000问[M].北京:人民卫生出版社,2016.

[2]李建章.神经科医师手册[M].北京:人民卫生出版社,2010.

[3]马维娅,吴士文,陈振需.神经性肌强直[J].中国神经免疫学和神经病学杂志,2008.