维生素D缺乏症

本词条由中南大学湘雅医院儿科 郑湘榕审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

维生素D缺乏症又称为营养性维生素D缺乏性佝偻病,由于生长的骨骼缺乏维生素D引起全身性钙、磷代谢紊乱。在成骨过程中钙盐不能正常沉着而导致的一种以骨骼畸形为特征的全身慢性营养性疾病。此症为各国婴幼儿的多发病,多见于2岁以下的婴幼儿。在我国以北方高发,近年来发病率逐渐降低,治疗上通过补充钙剂或维生素D等,多数可以获得疗效。

- 就诊科室

- 儿科、营养科、骨科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- Vitamin D Deficiency Rickets

- 疾病别称

- 软骨病、软骨骨病、骨软化病

- 是否常见

- 是

- 是否遗传

- 否

- 并发疾病

- 骨骼畸形、病理性骨折、心血管疾病

- 治疗周期

- 90天左右

- 临床症状

神经兴奋、骨骼改变、运动发育迟缓、手足搐搦、惊厥

- 好发人群

- 婴幼儿,肝胆、胰和胃肠道疾病的患者,长期日照时间不足的人群,年老者

- 常用药物

- 维生素D、葡萄糖酸钙、微量元素、苯巴比妥、地西泮

- 常用检查

- 体格检查、25-羟基维生素D血液测定法、生化检查、X线检查

维生素D缺乏症主要是由于日晒少(皮肤经紫外线照射后,可使维生素D前体转变为有效的维生素D)、摄入不足(奶、蛋、肝、鱼等食物)、吸收障碍(小肠疾病)及需要量增加(小儿、孕妇、乳母)等因素.多好发于2岁以下的小儿及日照时间不足和老年人。通过药物(如苯巴比妥药物可诱导肝微粒体酶改变,使维生素D25-羟化酶的活性下降,并促进胆汁分泌,使维生素D降解加快而减少)等可以诱发本疾病的发生。

日光照射不足

维生素D3由皮肤7-脱氢胆固醇经紫外线照射而产生,小儿户外活动减少,则易患佝偻病,另外城市高层建筑增多,空气中烟雾、粉尘增多,均可阻挡紫外线的通过,使小儿易患佝偻病,冬季日照时间短,紫外线弱,户外活动少,故本病冬春季节多见。

维生素D摄入不足

人乳及其他乳类中维生素D的含量很少,不能满足小儿生长发育的需要,因此如果不补充维生素D或晒太阳不足,则易患佝偻病,另外牛乳中钙磷比例不当,不利于钙磷的吸收,所以牛乳喂养儿更易患佝偻病。

维生素D的需要量增加

骨骼生长愈快,需维生素D愈多,婴儿生长速度快,维生素D的需要量大,佝偻病的发病率也高,2岁后生长速度减慢﹐户外活动逐渐增多,佝偻病的发病率减低,早产儿因体内钙和维生素D含量不足,生长速度较足月儿快,易患佝偻病。

药物

长期服用抗惊厥药物可使维生素D加速分解为无活性的代谢产物,引起体内维生素D不足。

基础疾病

自身患有肝胆胰和胃肠道疾病的患者,由于不能正常利用和吸收维生素D,若不及时治疗,就会导致缺乏。

肤色深

在阳光下,黑色素会降低皮肤合成维生素D的能力。

肥胖

维生素D由脂肪细胞从血液中提取,改变其在循环中释放的方式。身体质量指数为30或以上的人血液中维生素D含量通常较低。

维生素D缺乏症常见于2岁以下婴幼儿,但随着对维生素D的补充指导,发病率呈逐年下降的趋势。全球约有50%的人存在缺乏风险,约30%的儿童和60%的成人存在维生素D缺乏和不足的问题。

婴幼儿

4个月至2岁的婴幼儿,由于不能从母乳喂养不能补充小儿生长发育的全部营养,若未及时补充,则会导致维生素D缺乏。

光照时间不足者

长期的光照时间不足,致人体皮肤合成的维生素D减少,从而导致维生素D缺乏。

年老者

随着年龄的增大,身体的各方面机能退化,皮肤合成维生素D减少,同时肠道对切入的维生素D吸收减少,导致缺乏。

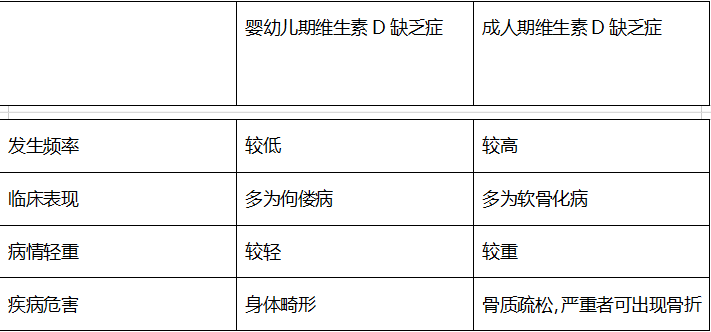

维生素D缺乏随着年龄的不同,它的临床表现也不太相同。在早期的时候,维生素D缺乏症,表现为神经兴奋性增高等非特异性的表现,如易激惹,烦躁,夜惊,多汗等。随着年龄的增大还会出现方颅、肋串珠、赫氏沟,甚至漏斗胸、O型腿、X型腿等。成年人以骨软化病为主,如腰背部的疼痛压痛、肌无力甚至是病理性骨折等。

骨骼改变

表现为颅骨软化、方颅、前囟过大或闭合延迟、乳牙萌出延迟且釉质发育不全、串珠状肋骨、肋骨软化形成肋膈胸或肋外翻、鸡胸或漏斗胸、“O”形腿或“X”形腿、脊柱后凸或侧弯、扁平骨盆、易骨折。

运动发育迟缓

表现为全身肌张力低,肌肉、关节松弛,患儿坐、立、行走功能较晚,腹部膨隆如蛙腹。重症患儿可能会出现语言及动作发育落后,免疫力低下等表现。成人则表现为腰腿部骨痛,严重者可导致骨质疏松。

神经兴奋

患儿会出现易激惹、睡眠不安、夜惊、多汗等症状,可因摇头擦枕导致枕秃等。

抽搐

严重患儿因血钙过低,出现面部及四肢、甚至全身肌肉抽搐,一般持续几分钟即可停止,也会间歇性频繁发作。

软骨病

表现为骨痛、肌无力、骨质疏松、自发性或多发性骨折。

维生素D缺乏症手足抽搐症

惊厥

一般为无热惊厥,常突然发作,轻者双眼上翻,面肌痉挛,意识清楚,重者表现为肢体抽动,口吐白沫,意识丧失,每日发作数次到数十次,持续时间数秒到数分钟,发作停止后多入睡,醒后活泼如常,多见于婴儿期。

手足抽搐

见于较大婴幼儿,发作时两手腕屈曲,手指伸直,拇指内收贴紧掌心,双下肢伸直内收,足趾向下弯曲,足底呈弓状。

喉痉挛

多见于婴儿,喉部肌肉及声门突发痉挛,引起吸气性呼吸困难和喉鸣,严重者可突然发生窒息,缺氧而死亡。

内分泌系统

胰岛素抵抗和代谢综合征、多囊卵巢综合症等与维生素D缺乏有关。

骨骼畸形

可出现脖子短缩、头下沉、驼背、鸡胸等畸形。

病理性骨折

骨强度降低时,在没有外力或轻微外力下就容易发生骨折。

心血管系统

维生素D缺乏可增加患动脉粥样硬化、高血压、冠心病、心功能不全等疾病的发生风险。

维生素D缺乏症轻微的表现时可以选择在医生的指导下进行诊疗,重症的患者就必须要及时或立即就医治疗,以免后期出现并发症危机生命,可以在医生的指导下做维生素D的测量,X线检查以及血液检查,明确患者病因以及病情的严重程度,以此来进行对症治疗。

对于婴幼儿、肝胆、胰和胃肠道疾病的患者、长期日照时间不足的人群及年老者,应定期体检。婴幼儿可以做一个微量元素的检测或者定期婴幼儿保健等,一旦出现异常情况时就需要在医生的指导下进一步检查。

当小儿出现夜间哭闹多汗,烦躁易怒,后脑勺发量稀少,或者成人出现腰背部的疼痛,乏力等,影响正常生活时就需要及时就医。

若出现小儿突发性的手足抽搐,甚至昏迷的,成人突发性的骨折等其它危急情况,应及时前往急诊科,必要时拨打急救电话立即就医。

大多患者优先考虑去儿科或骨科就诊。

若患者出现其他严重不适反应或并发症,如小儿抽搐昏迷、成人的突发性骨折,剧烈疼痛等,应立即到相应科室就诊,如急诊科或拨打120等。

出现这种症状多久了?

小儿平时经常晒太阳吗?

平时都是怎样喂养的?

有没有额外补充维生素D?

是否有骨痛、腰背痛?

是否患有基础疾病?

服用过哪些药物?

有没有对什么药物过敏?

体格检查

通过视、触、叩、听对患者进行全面的体格检查,从而了解患者的发育情况及有无骨折等。

25-羟基维生素D血液测定法

对健康的人而言,25-羟基维生素D的含量为20~50ng/mL是正常的,而低于12ng/mL就表示维生素D缺乏。

血液生化检查

血清钙、磷降低,一般是磷比钙降低更为明显,钙、磷乘积降低,有助于疾病早期诊断。

矿物质含量测定

测定不同时期佝偻病患者的矿物质含量测定是疾病早期诊断的重要参考指标之一。

影像学检查

X线检查可出现干骺端临时钙化带模糊或消失,呈毛刷样,并有杯口样改变。骨骺软骨明显增宽,骨骺与干骺端的距离增宽,骨质稀疏,骨密度降低,有时会出现干骺弯曲或骨折,是佝偻病和软骨化病检测的金指标。

血碱性磷酸酶

增高,是诊断佝偻病常用的指标,但缺乏特异性,且受肝疾病影响较大。

骨碱性磷酸酶

当维生素D缺乏时成骨细胞活跃,血清中骨碱性磷酸酶升高,对佝偻病早期诊断有参考价值,正常参考值为≤200ug/L。

维生素D缺乏症表现——神经兴奋,表现为烦躁不安、夜间哭闹多汗等,骨骼改变表现为颅骨的凹陷。运动发育迟缓如前囟迟闭,出牙迟,齿质不坚,排列不整齐等。严重者还可出现手足搐搦、惊厥等。

通过25-羟基维生素D血液测定法,若低于12ng/mL就表示维生素D缺乏,血液生化检查主要是与其他疾病相鉴别。X线检查出现骨质稀疏,骨密度降低,或出现干骺弯曲或骨折时,便可明确诊断。

低血磷抗生素D佝偻病

本病多为性连锁遗传,亦可为常染色体显性或隐性遗传,也有散发病例。为肾小管重吸收磷及肠道吸收磷的原发性缺陷所致。佝偻病的症状多发生于1岁以后,因而2~3岁后仍有活动性佝偻病表现。血钙多正常,血磷明显降低,尿磷增加。对用一般治疗剂量维生素D治疗佝偻病无效时应与本病鉴别。

软骨营养不良

软骨营养不良是一遗传性软骨发育障碍,出生时即可见四肢短、头大、前额突出、腰椎前突、臀部后凸。根据特殊的体态(短肢型矮小)及骨骼X线作出诊断。而维生素D缺乏症主要是由于光照不足或者摄入维生素D不够所引起,表现为身体发育迟缓、烦躁不安、夜间哭闹、多汗、骨头软化。有的还会出现“腹蛙”的表现等,通过影像学检查可明确鉴别。

远端肾小管性酸中毒

为远曲小管泌氢不足,从尿中丢失大量钠、钾、钙,继发甲状旁腺功能亢进,骨质脱钙,出现佝偻病体征。患儿骨骼畸形显着,身材矮小,有代谢性酸中毒,多尿、碱性尿。除低血钙、低血磷之外,血钾亦低,血氨增高,并常有低血钾症状。而维生素D缺乏症并无代谢性酸中毒、低钾血症等表现,可明确鉴别。

维生素D缺乏症的治疗过程是一个长期持续性的过程,保守治疗可以通过口服维生素D及营养疗法来改善症状,重者出现骨骼畸形等情况就需要通过手术来矫正畸形。

加强营养,保证足够奶量,及时添加辅食。

坚持户外运动,增加日照时间,逐渐达到1~2小时/天,尽量暴露婴儿身体部位如头面部、手足等。

维生素D

属于维生素类药物,适用于疾病初期,症状可明显缓解,如有条件者,应监测血清钙、磷、碱性磷酸酶及25-(OH)D水平。口服困难或腹泻等影响吸收时,可采用肌肉注射的方法。注意因过度服用而出现维生素D中毒现象。

葡萄糖酸钙

属于钙剂,在补充维生素D的同时,给予适量的钙剂,对改善症状,促进骨骼发育是有益的。同时调整膳食结构,增加膳食钙。若有高钙血症、高钙尿症、含钙肾结石或有肾结石病史患者禁用。

微量元素

维生素D缺乏性佝偻病多伴有锌、铁降低,所以要及时适量地补充微量元素,有利于骨骼健康成长,同时也是防治维生素D缺乏性佝偻病的重要措施。

苯巴比妥

能帮助喉痉挛者迅速控制症状,保证呼吸道畅通。严重肺功能不全、肝硬化、血卟啉病史、贫血、哮喘史、未控制的糖尿病、过敏等禁用。

地西泮

有利于喉痉挛者迅速控制症状,保证呼吸道畅通。适用于抽搐的患者。但孕妇及妊娠妇女禁用,新生儿者慎用。

外科矫形手术

适用于孩子存在明显O型腿、X型腿等严重的骨骼畸形时,评估后就可以采取外科手术矫正畸形。不适用于改症初期的患儿,治疗后多能愈后。

早期维生素D缺乏的患者或患儿,可以晒太阳或多食含维生素D多的食物,如鱼肝油、动物肝脏等,另外还可以多吃含奶制品或豆制品高的食物。

对于轻微的维生素D缺乏症的患者多数经积极治疗后是可以治愈的,不会对生活质量造成影响,严重者如骨骼畸形时,一般很难恢复。如果再出现手足搐溺如伴发喉痉挛,不及时处理可因窒息导致死亡,后期也会有后遗症的残留。

本病多数患者在正规有效治疗后可以治愈,但病情严重的患者可能会留下后遗症。

本病一般不会影响患者的自然寿命。

本病一般不会影响寿命,但是严重的佝偻病患儿可能出现发育迟缓的情况,甚至造成骨骼畸形如"O"形腿、“X"形腿、鸡胸等。即使治愈,已形成的骨骼畸形也不能恢复,另外骨骼畸形可影响其生活质量和心理健康。

患者在药物治疗期间,遵循医嘱,到医院定期复诊,主要为血液生化检查、X线骨骼检查和矿物质含量测定等检查,以了解病情进展。

维生素D缺乏症的患者可以科学合理的饮食可保证机体功能的正常运转,起到辅助控制病情,维持治疗效果,促进疾病康复的作用。

忌辛辣食品,辛辣食品多食易损伤肠道,导致对维生素D的吸收减少,从而使本病症状加重。

忌甜腻食物,油腻食物如猪油、奶油、牛油等,高糖食物如巧克力、甜点心等。这些食物会阻碍维生素D的吸收,影响治疗效果。

宜多食用富含维生素D的食物和饮料,如添加了维生素D的奶、橙汁或酸奶、鲑鱼或鲭鱼、金枪鱼,添加了维生素D的食物,如鱼肝油等。

维生素D缺乏症是一种慢性营养缺乏病,发病缓慢,会影响孩子的生长发育。要定期带孩子到户外活动,要注意给孩子多补充维生素D和钙剂。随时观察小孩儿的情绪变化,一旦出现异常情况,需提高警惕,还要防止孩子骨骼畸形及骨折。

药物管理

严格遵从医嘱补充维生素D和钙剂,不能过多食用,过多会导致钙的堆积,会导致中毒的发生。

生活管理

多进行户外运动,多晒太阳,适当的体能锻炼,饮食上要多吃含维生素D、钙及蛋白质丰富的食物,饮食规律,定时定量。

药物治疗的患儿或患者,要注意药物的使用,定期到医院检查,以防避免出现药物过量而造成肝肾功的损伤或中毒现象。如食欲不振、体重减轻、多尿、心律失常等。手术矫正的患儿后期也要到医院复查,通过X线以了解骨骼的变化情况。

患者在家自行服用维生素D药物时,需注意不良反应,防止补充剂量过多导致中毒。若出现厌食恶心、呕吐、头痛、低烧、嗜睡、口渴、多尿等症状,应立即停药并及时就医。

维生素D缺乏症是由于维生素D元素摄入不足或吸收障碍和日晒少等因素所引发的,所以对于该病的预防应以自身调节为主,如从饮食、运动、日照等方面进行预防,可适当补充维生素D制剂或钙剂,起到防护的作用。

对于2岁以下的小儿,或者长期日照不足及老年者,应定期到医院进行早期筛查。通过血液生化检查、骨矿物质含量测定及X线检查等项目,早期诊断早期治疗。

孕妇及乳母要多食富含维生素D、钙、磷及蛋白质的食物,常到户外活动,多晒太阳。小儿满月后即可抱出户外活动,并开始补充维生素D。

早产儿、双胎及低出生体重儿自生后2周起即可补充,一般服至2岁以后可不再用维生素D预防。

青春期体格生长加速,如饮食中维生素D不足,且户外活动少,也会导致维生素D的缺乏。

肝胆疾病,长期应用苯巴比妥及苯妥英钠等药物均可影响维生素D和血钙、磷的代谢,应同时给予维生素D预防。

参考文献

[1]陈志敏,蒋小云.儿科学[M].五年制第一版.中国医药科技出版社,2019.31.

[2]岳华,张克勤,章振林.维生素D缺乏及其危险因素中华骨质疏松和骨矿盐疾病杂志[J].2018,(1):34-38.

[3]刘丽萍.儿童安全用药速查北京[M].人民军医出版社,2015:400.