肝衰竭

本词条由中日友好医院消化内科 窦艳玲审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

肝衰竭是指肝脏受到病毒感染、酒精、药物等因素造成的损害后,引起肝细胞大量坏死及肝功能减退,从而出现以凝血功能障碍和黄疸、腹胀、腹水等为主要表现的一组临床症候群,主要通过一般治疗、药物治疗、手术治疗进行改善。肝衰竭是临床常见的严重肝病症候群,病情危重,病死率极高。

- 就诊科室

- 消化内科、感染科、肝病科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- hepatic failure

- 是否常见

- 是

- 是否遗传

- 否

- 并发疾病

- 消化道出血、肝肾综合征、肝性脑病

- 治疗周期

- 短期治疗或终身间歇性治疗

- 临床症状

腹胀、乏力、厌食

- 好发人群

- 感染病毒肝炎者、服用肝毒性药物者

- 常用药物

- 甘草酸二铵、阿德福韦酯、恩替卡韦

- 常用检查

- 肝功能、凝血功能、腹部B超

急性肝衰竭

急性起病,无基础肝病史,2周以内出现以Ⅱ度以上肝性脑病为特征的肝衰竭临床表现。

亚急性肝衰竭

起病较急,无基础肝病史,2~26周出现肝功能衰竭的临床表现。

慢加急性肝衰竭

在慢性肝病基础上,出现急性(通常在4周内)肝功能失代偿的临床表现。

慢性肝衰竭

在肝硬化基础上,出现肝功能进行性减退引起的以腹水或肝性脑病等为主要表现的慢性肝功能失代偿的临床表现。

我国肝衰竭的首要病因是肝炎病毒,以HBV为主,除此之外,肝毒性药物、感染、肝脏及胆道的其他疾病等也可引起,而国外主要是酒精引起肝衰竭最多见。病毒性肝炎引起的肝衰竭可以通过母婴、血液、性接触等途径传播。该疾病好发于感染肝炎病毒的人、服用肝毒性药物的人、长期饮酒的人,可由劳累、酒精等因素诱发。

病毒

引起肝衰竭常见的肝脏病毒有甲型、乙型、丙型、丁型、戊型肝炎病毒,还有一些少见的病毒,比如巨细胞病毒(CMV)、EB病毒(EBV)、肠道病毒、疱疹病毒、黄热病毒等。肝炎病毒会引起细胞坏死,导致严重的肝脏损害。

肝毒性药物

常见的肝毒性药物有对乙酰氨基酚、抗结核病药物、抗肿瘤化疗药物、部分中草药、抗风湿病药物等,这些药物大多经过肝脏代谢,能直接破坏肝细胞,造成肝细胞不同程度坏死。

感染

细菌及寄生虫等病原体引起严重或持续感染也会损伤肝脏,造成肝衰竭。

肝脏其他疾病

肝脏肿瘤、肝脏手术、妊娠急性脂肪肝、自身免疫性肝病、肝移植术后等肝脏疾病也会引起肝衰竭。

胆道疾病

先天性胆道闭锁、胆汁淤积性肝病等胆道疾病会导致胆汁淤积于肝脏引起肝脏细胞的受损。

循环衰竭

在缺血、缺氧、休克、充血性心力衰竭等全身机体衰竭的情况下,肝脏的供血、供氧不足也会引起肝衰竭。

肝毒性物质

如毒蕈、有毒的化学物质等均有可能导致肝衰竭。

代谢异常

如出现遗传代谢障碍、肝豆核变性等可影响肝功能,严重可引起肝衰竭。

其他

出现严重的创伤或热射病等也可造成肝衰竭。

我国肝衰竭的病因主要是HBV感染,这也是我国最常见的肝脏疾病死亡原因,其次是药物及肝毒性物质导致的肝衰竭。

肝衰竭的发病人群以男性居多,女性较少。

肝衰竭的患病职业以农民、工人所占比例为最多。

如果肝衰竭的病因是病毒性肝炎,则它的传染源是乙肝患者和HBV携带者,传播途径是母婴传播、血液传播、性传播,易感人群是乙肝抗体阴性的人群。

其他原因引起的肝衰竭不传染。

感染肝炎病毒的人

长期没有治疗的感染肝炎病毒的人群会被病毒破坏肝细胞,肝功能进行性下降,最后导致肝衰竭。

服用肝毒性药物的人

肝毒性药物,顾名思义就是对肝脏有毒性,能够破坏肝细胞,导致肝衰竭。

长期饮酒的人

酒精会对肝脏造成损害,特别是同时患有病毒性肝炎的患者长期饮酒会增加肝衰竭的发病率。

劳累

患有肝脏疾病的人在过度劳累之后会诱发肝衰竭的出现。

酒精

酒精会加速肝功能受损患者的疾病进展,增加肝衰竭的发病率。

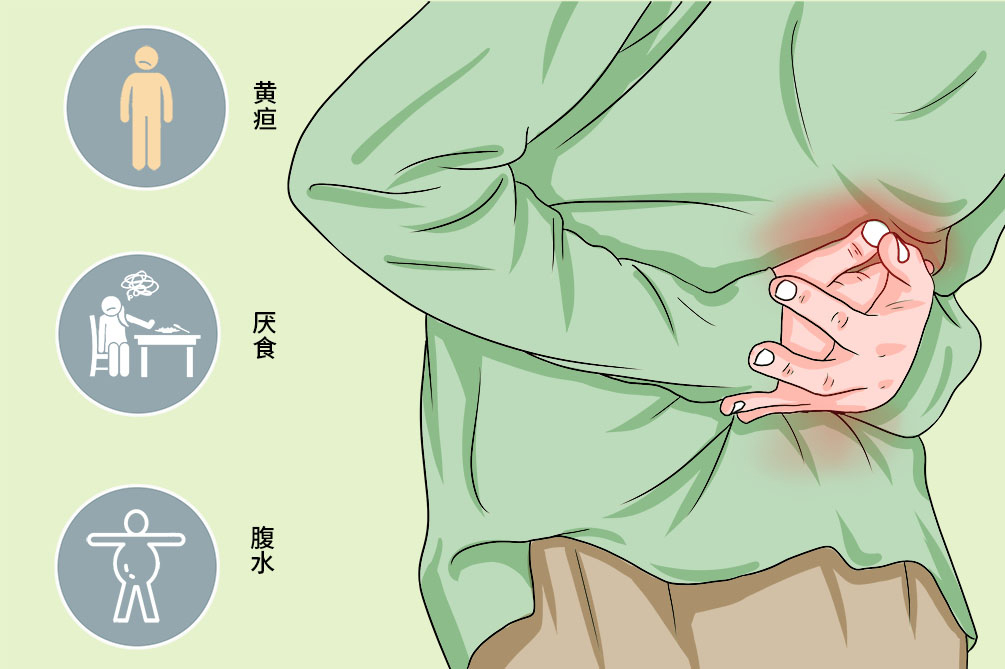

肝衰竭的典型症状主要是乏力、厌食、呕吐、腹胀、黄疸等,肝衰竭不同时期症状也有所不同,如早期除典型症状外无其他肝外器官衰竭,中期出现有肝性脑病、腹水、感染出血,而中晚期则会出现少尿、呕血、黑便、发热、神志不清等并发症。该病情可以并发有肝性脑病、脑水肿、继发感染、肝肾综合征等。

患者有乏力症状,可能有厌食、呕吐和腹胀等消化道症状中的其中一项至多项,有皮肤及巩膜的黄疸,漱口时易出血、凝血时间延长。

黄疸

可观察到患者的皮肤、眼球等出现黄染,尿液可呈黄色。

凝血功能障碍

患者的皮肤黏膜等处可出现瘀点、瘀斑以及出血点等。

肝肾综合征

可出现少尿、无尿等表现。

肝性脑病

患者可出现嗜睡、精神错乱甚至昏迷的症状。

腹水

患者可自觉腹胀、腹痛,腹部可出现膨隆,甚至有些患者可出现“荡水声”等。

患者有明显的乏力症状,同时伴有厌食、呕吐和腹胀等严重消化道症状,皮肤及巩膜黄疸进行性加深,有出血倾向,没有出现并发症及其他肝外器官衰竭。

在肝衰竭早期表现基础上,病情进一步发展,出现以下两条之一者:

患者出现Ⅱ度以下肝性脑病和(或)明显腹水、感染。

患者出血倾向明显,出现出血点或瘀斑。

在肝衰竭中期表现基础上,病情进一步加重,有严重出血倾向,注射部位出现明显的瘀斑、瘀斑面积扩大等,出现少尿、呕血、黑便、发热、神志不清等并发症。

肝性脑病

又称肝昏迷,为肝衰竭时会出现的一种常见并发症,是以意识障碍为主的中枢神经系统功能紊乱,还可表现为性格、行为、智能的改变,扑翼样震颤是肝性脑病最具特征性的神经系统体征。

脑水肿

脑水肿患者会出现昏迷加重、呕吐、血压升高、视盘水肿等颅内压增高的表现。

继发感染

由于机体免疫功能的减退,肝衰竭患者会出现肺部感染、败血症、尿路感染、胆道及肠道感染、真菌感染等。

肝肾综合征

当肝衰竭引起的腹水、水肿及肾血管收缩,超过了肾功能的代偿,会产生肾功能的不全,可表现为少尿、无尿、血肌酐和尿素氮的升高。

上消化道出血

肝衰竭患者发生上消化道出血最常见的原因是急性弥漫性胃黏膜糜烂,上消化道出血会表现为突发的呕吐大量鲜红色血液、血压迅速下降至休克状态。出血又会导致患者原有的肝脏损害进一步加重,是肝衰竭最常见的致死性并发症。

肝肺综合征

肝衰竭患者并发肝肺综合征会出现呼吸困难、心率加快、发绀、烦躁、呼吸频率加快的表现。

肝衰竭疾病的高危人群要定期体检,同时若出现乏力、食欲减退、厌油、黄疸,或确诊患者出现并发症时需要及时到消化内科、感染科就诊,做肝功能检查、血氨检测、凝血功能、大便常规及潜血试验等确诊病情。该病情需要与颅脑病变、肝功能不全进行鉴别。

对于高危人群(病毒性肝炎患者、服用肝损害药物或食物者、代谢性疾病患者、自身免疫性疾病患者),定期体检非常有必要,重视体检中的肝功能。无论是不是高危人群,一旦体检中出现肝功能异常都需要在医生的指导下进一步检查。

在体检或其他情况下发现肝功能异常,并出现乏力、食欲减退、厌油、黄疸等症状,高度怀疑肝功能不全时,应及时就医。

已经确诊肝功能不全的患者,若出现厌食、呕吐、腹胀、黄疸,甚至神志不清时,应立即就医。

大多患者优先考虑去消化内科就诊。

如果有HBV等肝炎病毒的感染考虑去感染科、肝病科就诊。

有没有乙肝或其他肝炎感染的病史?

目前都有什么症状?(如厌食、呕吐、腹胀、呕血、黑便等症状)

既往有无其他的病史?

亲属有无肝病?

最近有没有使用过什么药物?

肝功能检查

肝功能的检查主要包括谷丙转氨酶、谷草转氨酶、胆红素,当转氨酶明显升高时, ALT(谷丙转氨酶)/AST(谷草转氨酶)<1,提示着肝细胞严重受损。血清总胆红素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L,通常提示肝衰竭可能。

血氨检测

血氨浓度的正常参考值为11~35μmol/L,血氨是反映肝性脑病的重要指标之一,当血氨超过正常范围时,要注意肝性脑病的发生。

肾功能检查

可以反映肾脏损害的程度,常用血肌酐的水平的体现,正常人的血清肌酐为男54~106μmoI/L、女44~97μmol/L,当肌酐超过正常范围时,要注意肝肾综合征的发生。

凝血功能

其中凝血酶原时间及活动度是反映肝脏损伤程度最有价值的指标,在严重肝细胞损伤中凝血因子迅速下降,引起凝血酶原时间延长及活动度下降。

大便常规及潜血试验

用于判断是否存在消化道出血,正常值是大便为黄色软便、潜血试验阴性,消化道出血患者大便潜血试验为阳性。

病毒肝炎检查

主要包括乙肝六项及丙肝抗体的检测,正常值是除了乙肝表面抗体外均为阴性,可以用于肝衰竭病因的明确。

肝脏及腹腔B超

肝脏B超可以观察肝脏大小及有无肝硬化,并排除胆管梗阻及胆囊疾病。腹腔B超可以用来明确有无腹水的存在,必要时可以定位,有利于腹腔穿刺。

病因筛查

主要包括免疫学检查、病毒标志物检查、代谢性疾病检测等,有利于病因的明确。

肝衰竭的临床诊断需要依据病史、临床表现和辅助检查等综合分析而确定,具体如下:

急性肝衰竭

急性起病,2周内出现Ⅱ度及以上肝性脑病并有以下表现者:极度乏力,并伴有明显厌食、腹胀、恶心、呕吐等严重消化道症状;短期内黄疸进行性加深,血清总胆红素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;有出血倾向,凝血酶原活动度≤40%,或国际标准化比值≥1.5。

亚急性肝衰竭

起病较急,在2~26周出现以下表现者:极度乏力,有明显的消化道症状;黄疸迅速加深,血清总胆红素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;伴或不伴肝性脑病;有出血表现;凝血酶原活动度≤40%或国际标准化比值≥1.5。

慢加急性肝衰竭

在慢性肝病基础上,由各种诱因引起以急性黄疸加深、凝血功能障碍为肝衰竭表现的综合征,可合并包括肝性脑病、腹水、电解质紊乱、感染、肝肾综合征、肝肺综合征等并发症,以及肝外器官功能衰竭。患者黄疸迅速加深,血清总胆红素≥10×正常值上限或每日上升≥17.1μmol/L;有出血表现;凝血酶原活动度≤40%或国际标准化比值≥1.5。

慢性肝衰竭

在肝硬化基础上,缓慢出现肝功能进行性减退和失代偿:血清总胆红素<10×正常值上限;白蛋白明显降低;血小板明显下降,凝血酶原活动度≤40%或国际标准化比值≥1.5;有顽固性腹水或门静脉高压等表现;肝性脑病。

颅脑病变

各种脑血管意外,如脑出血、脑梗死、颅内肿瘤等,会出现昏迷及昏睡的表现,肝衰竭的并发症肝性脑病也会出现神志改变,两者可以通过头颅CT及磁共振相鉴别,脑血管意外通常可在头部CT及磁共振看到异常影像,而肝性脑病一般不会。

肝功能不全

肝功能不全的患者会有厌食、厌油、乏力、黄疸等症状,肝功能检查是异常的。肝衰竭也会有以上表现,不同之处在于肝衰竭常常伴有并发症的出现,肝功能受损程度也更加严重。

淤胆型肝炎

淤胆型肝炎如果引起较为严重的黄疸可误诊为肝衰竭,但该病一般对于患者的凝血功能影响较小,且消化道的症状也较轻,患者主要可出现皮肤瘙痒、粪便颜色变浅等症状。

胆道梗阻以及严重的胆道感染

胆道梗阻和严重的胆道感染也可引起较为严重的黄疸,但对于肝功能的损害较轻,且丙氨酸氨基转移酶上升也较小,患者可伴有腹痛、发热等表现。

肝衰竭的病情强调早期诊断、早期治疗,治疗主要包括一般治疗、病因治疗、药物治疗等,同时还需积极防治并发症。急性和亚急性肝衰竭通常需要短期治疗,而慢性或慢加急性肝衰竭,则需要终身间歇性治疗。

卧床休息,减少体力消耗,减轻肝脏负担,病情稳定后加强适当运动。

推荐肠内营养,包括高碳水化合物、低脂、适量蛋白饮食。

积极纠正低蛋白血症,摄入优质蛋白,必要时补充白蛋白。

恩替卡韦

抑制乙肝病毒的复制,用于治疗慢性乙型病毒性肝炎。对于恩替卡韦过敏者禁用,对于肾功能不全者应该调整给药的剂量。

替诺福韦酯

适用于治疗慢性乙肝成人和大于12岁儿童患者,部分患者可能会出现严重急性乙肝恶化或肾功能损害。

甘草酸二铵

具有抗炎、保护肝细胞、改善肝功能的作用,可能会出现过敏、心悸、头昏、皮疹等不良反应,对于合并高血压的患者需要慎用。

还原性谷胱甘肽

可以增强肝脏的解毒作用,不良反应相对较少,偶可见血压下降、脉搏异常等过敏症状。

肾上腺皮质激素

对于非病毒感染性肝衰竭,如自身免疫性肝炎及酒精肝炎等,可考虑肾上腺皮质激素治疗,治疗中需密切监测,及时评估疗效与并发症。

肝移植是治疗各种原因所致的中晚期肝功能衰竭的最有效方法之一,适用于经积极内科综合治疗疗效欠佳,不能通过上述方法好转或恢复者。

患者出现肝衰竭之后合成营养的功能也可出现严重的损伤,所以应进行肠内营养的支持,建议患者选择碳水化合物丰富以及低脂的饮食,注意蛋白摄入应适量,必要时可静脉进行营养的补充。

对症治疗

根据患者的具体情况应用护肝药物、免疫调节剂以及微生态调节予以治疗。

虽然急性肝衰竭的病情危重、治疗难度大、病死率高,但仍是可以治愈的,如治疗得当,一般不会影响自然寿命。该病情如治疗、护理不及时,可能出现呼吸衰竭、肝肺综合征、继发肺部感染的后遗症,因此一般建议患者在治疗后至少每个月都进行复诊,达到治愈目标后,复诊时间可放宽至6个月一次。

肝衰竭能治愈,但乙型肝炎目前尚不能治愈。

肝衰竭患者如果护理得当,治疗及时,定期复查,一般不会影响自然寿命。

肝衰竭引起的呼吸衰竭和肝肺综合征,可能会使患者的肺纹理增粗,日后更容易发生肺部感染。

肝衰竭在好转出院后,至少每个月复查一次,达到治愈目标,可六个月复查一次。

肝衰竭患者要保证有足够的能量摄入,以减少体内蛋白的分解,避免肝性脑病的发生,同时也要合理、均衡的分配其他营养物质,减轻症状、促进疾病的治愈,如补充高能量饮食,补充维生素及微量元素,但该病情需要忌高蛋白饮食。

宜高能量饮食:治疗期间保证充足的能量摄入,合理的饮食结构,包括高碳水化合物、低脂、适量蛋白饮食。

宜补给维生素及微量元素,宜多食水果和新鲜蔬菜。

忌高蛋白饮食:肾衰竭易合并肝性脑病,要避免摄入过多的蛋白,诱发肝性脑病。

对于肝衰竭患者,早期需要多休息,而恢复期要适当运动,同时要注意保持充足营养,提升机体免疫力,加速疾病和机体的恢复。该病需要针对患者神志、生命体征、瘀点、瘀斑进行监测,同时该病也需要一定的心理护理。需要特别注意的是,因肝毒性药物引起的肝衰竭,要尽快明确具体对肝功能影响的药物,并且停药。

治疗早期卧床休息,减少体力消耗,减轻肝脏负担,病情稳定后加强适当运动。

注意消毒隔离,加强口腔护理、肺部及肠道管理,预防感染发生。

适当饮水,补充身体所需的足够水分,促进身体的代谢。

神志监测

肝衰竭易合并肝性脑病,要密切监测神志,提早发现肝性脑病的出现,及时干预治疗。

生命体征监测

需要监测血压、心率、呼吸频率、血氧饱和度等,警惕休克的出现。

瘀点、瘀斑监测

肝衰竭患者凝血功能较差,易出现瘀点、瘀斑,要注意监测全身瘀点瘀斑的情况,如大小、数目、范围等。

肝衰竭属于危重疾病,且容易致死,在治疗疾病的同时,要注意患者心理的护理,给予患者治愈的信心。建议患者保持心情舒畅,不要过分紧张、担心并发症的出现,积极的心态、愉快的心情能帮助疾病的恢复。

对于肝性脑病患者,要注意减少蛋白的摄入,尽量摄入优质蛋白。

对于因肝毒性药物引起肝衰竭的患者,要注意排除一切可能对肝功能有影响的药物,及时停药,避免再服用。

肝衰竭的预防需从病因开始,要做到积极预防乙型肝炎,接种乙肝疫苗,避免服用肝损药物,建议在医生的指导下服用药物。与此同时,要定期体检,如有不适及时至医院就诊,可通过检查肝功能、凝血常规、肝脏B超等进行筛查。

对于感染肝炎病毒、长期服用药物、长期饮酒的人群建议每半年复查一次肝功能、凝血常规、肝脏B超等检查排除肝功能异常。

接种肝炎疫苗,产生抗体,比如乙肝疫苗、甲肝疫苗等。

对于乙肝患者,要规律服用药物、定期复查HBV的病毒载量、定期复查肝功能,评估抗病毒药物疗效。

出现乏力、腹胀、食欲下降等症状的人群,要及时至医院就诊,避免疾病进一步进展。

养成健康、规律的生活习惯。

患有肝脏疾病的人要避免饮酒。

就医时,应告知医生目前在服用的药物。

参考文献

[1]中华医学会感染病学分会肝衰竭与人工肝学组.中华医学会肝病学分会重型肝病与人工肝学组.肝衰竭诊治指南(2012年版)[J].实用肝脏病杂志,2013,16(03):210-216.

[2]李兰娟,任红.传染病学[M].第9版.北京:人民卫生出版社,2018.