慢性粒细胞白血病

本词条由北京大学第一医院血液内科 王文生审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

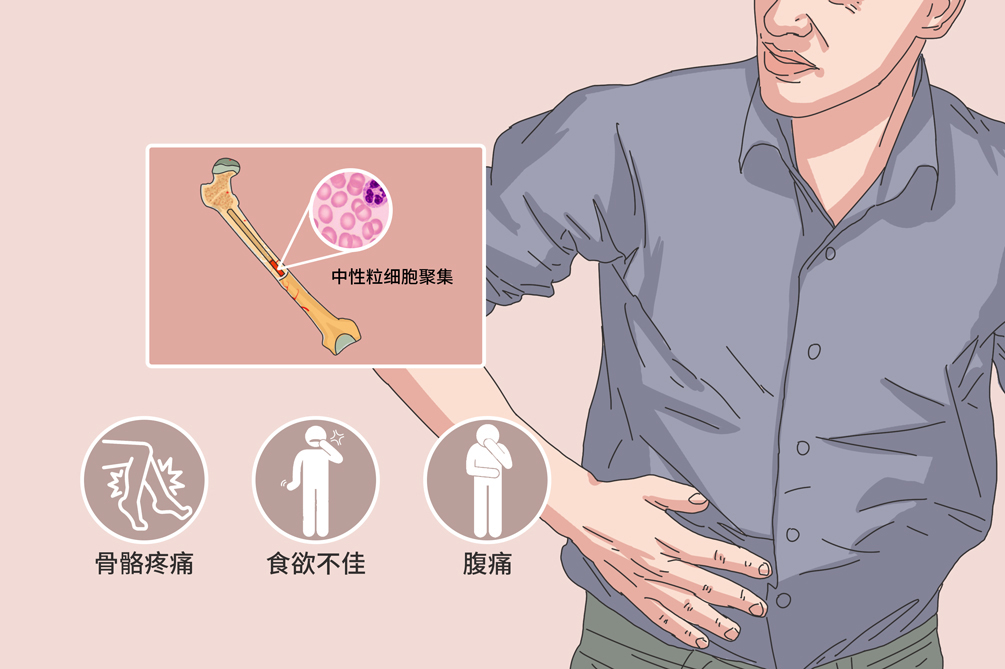

慢性粒细胞性白血病是一种多发于中年人的血液系统的恶性肿瘤,患病后机体在各阶段产生大量中性粒细胞,这些细胞在骨髓内积聚影响机体的正常造血功能,从而导致患者贫血、感染、有明显的出血倾向、脾大、体重减轻等症状。如果不接受有效治疗,患者病情进展开始较为缓慢,但经历了一定时间的慢性期后,无一例外地进展为加速期和急变期,最终危及生命。目前主要采用伊马替尼等酪氨酸激酶抑制剂(TKI)靶向治疗,无效者可选择异基因造血干细胞移植(Allo-SCT)治疗。

- 就诊科室

- 血液科、肿瘤科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- chronic myelocytic leukemia,CML

- 疾病别称

- 慢粒白血病、慢性髓细胞白血病

- 是否常见

- 否

- 是否遗传

- 否

- 并发疾病

- 感染、出血、死亡

- 治疗周期

- 持续治疗

- 临床症状

贫血、出血、脾大、体重减轻

- 好发人群

- 50岁以上男性较为常见

- 常用药物

- 伊马替尼、达沙替尼、尼罗替尼

- 常用检查

- 血常规、骨髓穿刺检查、细胞遗传学检查、分子学检查

慢性期

大多数无症状,部分患者出现不明原因低热、乏力。检查外周血中性粒细胞和嗜碱性粒细胞明显增加,骨髓原始细胞小于5%。

加速期

患者出现不明原因发热、贫血、出血倾向、脾脏进行性增大,检查骨髓原始细胞大于10%,外周血嗜碱性粒细胞大于20%,血小板持续性减少。

急变期

加速期症状明显加重,检查骨髓原始细胞大于20%。

该病的发生与费城染色体形成密切相关。患病人群中,大约有90%~95%曾检测出费城染色体。

患者9号和22号染色体长臂发生平衡易位导致费城染色体形成,易位形成的bcr/abl融合基因所编码的蛋白具有酪氨酸激酶活性,导致细胞异常增殖,在各阶段出现大量中性粒细胞,从而引发该病。

物理因素

长时间暴露在各类辐射下,例如X射线、放射性元素等。

化学因素

从事各种化工行业,长时间接触或吸入有害化学物质。

慢粒白血病发病率较低,约占所有癌症的0.3%,多发于50岁以上男性,但可发生于任何年龄,群体发病率约为十万分之一。

本病可发生于各类人群,50岁以上较为常见,其中男性患者数量明显高于女性患者。

此病发病早期大多无症状,伴随病程进展,机体正常造血功能受抑制后会出现贫血、感染、明显出血倾向、脾大、体重减轻等症状。

慢性期

慢性期患者常表现有乏力、低热、多汗或盗汗、体重减轻等代谢亢进的症状,由于脾大而自觉有左上腹坠胀感,如果发生脾梗死,则脾区压痛明显,肝脏明显肿大较少见,部分病人胸骨中下段压痛,当白细胞显著增高时,可有眼底充血及出血。

加速期

常有发热、虚弱、进行性体重下、骨骼疼痛,逐渐出现贫血和出血,脾持续或进行性肿大。

急变期

临床与急性白血病类似,表现为发热、出血、进行性贫血骨关节疼痛。出血部位可遍及全身,以牙龈出血、鼻出血、皮肤淤点或淤斑以及女性月经过多为常见症状。视网膜出血可致视力减退或失明,颅内出血可致头痛、恶心、呕吐、瞳孔不等大,甚至昏迷、死亡。

多为感染和出血,严重者可导致死亡。

慢性粒细胞白血病应早发现,早治疗。出现相关症状应去血液科排查,若确诊则配合医生进行系统治疗,可以有效延长患者生命。

若出现长时间不明原因低烧,并伴有贫血、运动易累、易感染、脾大、鼻出血,月经出血量异常等,应立即去医院就诊并进行必要的血常规等检查。

一般情况下优先选择血液科就诊,也可去肿瘤科就诊。

目前都有什么症状?(如低热、盗汗、乏力、左上腹不适等)

目前该症状已经存在多长时间?

是否有以下症状?(如有明显的出血倾向,出现伤口后很难结痂愈合,鼻出血不易止血等症状)

既往有无其他病史?

之前是否做过放射治疗?

血象

可以判断患者白细胞水平,还可以通过其他各项指标,如中性粒细胞、嗜酸性粒细胞增多、嗜碱性粒细胞等,判断患者病情严重程度。一般可见白细胞数明显增高,血片中粒细胞显著增多,可见各阶段粒细胞,以中性中幼、晚幼和杆核粒细胞居多;嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多,后者有助于诊断。

中性粒细胞碱性磷酸酶

可以评价患者治疗是否有效,疾病恢复情况,活性减低或呈阴性反应。治疗有效时NAP活性可以恢复,疾病复发又下降,合并细菌性感染时可略升高。

骨髓象

骨髓增生明显至极度活跃,以粒细胞为主,粒红比例明显增高,其中中性中幼、晚幼及杆状核粒细胞明显增多,原始细胞<10%,嗜酸性、嗜碱性粒细胞增多,红细胞相对减少。巨核细胞正常或增多,晚期减少偶见Gaucher样细胞。

细胞遗传学及分子生物学检查

细胞遗传学及分子生物学检查可以帮助确诊慢性粒细胞白血病,检查可见Ph染色体,有BCR-ABL融合基因。

血液生化检查

血清及尿中尿酸浓度增高,血清LDH增高。

凡有不明原因的持续性白细胞数增高,根据典型的血象、骨髓象改变,脾大,Ph染色体阳性或BCR-ABL融合基因阳性即可作出诊断。

其他原因引起的脾大

如血吸虫病、慢性症疾、黑热病、肝硬化、脾功能亢进等均有脾大,但各病均有各自原发病的临床特点,并且血象及骨髓象无慢性粒细胞白血病的典型改变,Ph染色体及BCR-ABL融合基因均阴性。

类白血病反应

常并发于严重感染、恶性肿瘤等基础疾病,并有相应原发病的临床表现,粒细胞胞质中常有中毒颗粒和空泡,嗜酸性粒细胞和嗜碱性粒细胞不增多,NAP反应强阳性,Ph染色体及BCR-ABL融合基因阴性。血小板和血红蛋白大多正常,原发病控制后,白细胞恢复正常。

骨髓纤维化

原发性骨髓纤维化脾大显著,血象中白细胞增多,并出现幼粒细胞等,易与慢性粒细胞白血病混淆,但骨髓纤维化外周血白细胞数一般比慢性粒细胞白血病少,多不超过30x10^9,NAP阳性。此外,幼红细胞持续出现于外周血中,红细胞形态异常,特别是泪滴状红细胞易见。Ph染色体及BCR-ABL融合基因阴性,病人可存在JAK2V617F、CALR、MPL基因突变,多次多部位骨髓穿刺干抽,骨髓活检网状纤维染色阳性。

该病的治疗方法与分期有密切联系。大多数患者服用靶向药物后治疗效果良好,疗效差者可以进行异基因造血干细胞移植(Allo-SCT)治疗。经过系统治疗,疾病的控制率较高,患者5年生存率较高,部分患者生存期与常人接近,但需终身服药。

伊马替尼

需合用羟基脲和别嘌醇,对于自细胞计数极高或有白细胞淤滞症表现的慢性粒细胞白血病患者,可以行治疗性白细胞单采,明确诊断后,首选伊马替尼。

干扰素

干扰素是分子靶向药物出现之前的首选药物,常采用皮下或肌内注射的方式,每周3~7 次,坚持使用,推荐和小剂量阿糖胞苷合用。主要副作用包括乏力、发热、头痛、食欲缺乏、肌肉骨骼酸痛等流感样症状和体重下降、肝功能异常等,可引起轻到中度的血细胞减少,预防性使用对乙酰氨基酚等能够减轻流感样症状。

羟基脲

是细胞周期特异性化疗药,起效快,用药后2~3天白细胞计数 即下降,停药后又很快回升。需经常检查血象,以便调节药物剂量,耐受性好,单独应用羟基脲的病人中位生存期约为5年。单独应用羟基脲目前限于高龄、具有合并症、第一代酪氨酸激酶抑制剂、干扰素均不耐受的病人,以及用于高白细胞淤滞时的降白细胞处理。

其他药物

包括Ara-C、高三尖杉酯碱、砷剂、白消安等。

异基因造血干细胞移植(Allo-SCT)

作为目前唯一能够从根本上治愈慢性粒细胞白血病的方法,仅适用于靶向药物治疗失败或以产生耐药性的患者,但因为移植后可能产生严重并发症以及移植所需的巨额医药费,目前并未广泛应用于临床中。已经接受异基因造血干细胞移植(Allo-SCT)的患者中,近半数人反馈效果良好,但也有部分由于移植后严重的排异反应等并发症导致死亡。

目前中医对于慢性粒细胞白血病的治疗效果尚无确切的医学证据支持,但在临床中,中医疗法对于慢性粒细胞白血病的进展起到了一定的延缓作用,若去正规中医医疗机构治疗并无不妥。

慢性粒细胞白血病难以完全治愈,但经过合理治疗,可以有效延长患者生存时间,提高患者生存质量,少数患者经异基因造血干细胞移植治疗后得到治愈。

此病一般情况下难以治愈,仅可控制其发展。目前只有异基因造血干细胞移植可以治愈,但不常用。

随着靶向药物的出现,大约80%的患者经过合理的系统治疗后可以有效抑制疾病的进展,寿命与正常人基本持平,少数患者控制无效生存期较短,通常为数月到两年不等。

在疾病发生初期应0.5~1个月左右复诊一次,待疾病得到较为有效的控制之后,可以逐渐延长复诊时间,病情出现变化时应及时就医。

慢性粒细胞白血病患者饮食应清淡,吃一些易消化有营养的食物,不要吃生的食物。

少食多餐,食物的内容应根据患者近期表现灵活改变。若出现食欲不振、消化不良等症状,应吃一些易于消化的食物,例如粥、豆腐等。

少吃粗纤维的食物,例如芹菜,患者不易消化。

可以喝一些牛奶,吃鸡蛋等高蛋白食物,多吃水果以补充足量维生素,此病对能量消耗较大,应按时吃饭。

慢性粒细胞白血病的主要症状是贫血、感染、出血和脾大,日常护理中应加强自我保护,预防感染以及出血,有上述症状或临床表现的患者应避免去公共场所,避免接触有感染人群,避免各种损伤。

遵医嘱服药,切勿随意停药、增加或减少药量。切勿相信市面上所谓抗癌的保健品及药物。

患者应进行适量运动,避免熬夜,保证充足的睡眠。

时刻关注患者身体情况,若出现病情变化应及时就医,切勿自行调整药物剂量。

该病常给患者心理带来严重负担,健康、乐观的心态对疾病的治疗有很大帮助,家属应给患者进行心理疏导,使患者树立战胜疾病的信心,也更有助于疾病的控制。

家属应每天关注患者身体情况,若服药后出现不良反应,切勿随意停药,应立即与医生沟通,遵医嘱调整药物的用量或调整药物的种类,严格按照医生建议的复诊时间进行复诊,切勿因为自己最近感觉良好擅自延长复诊时间。

慢性粒细胞白血病的病因尚不明确,因而没有精准有效的筛查措施。但应尽量避免接触危险因素,如减少接触辐射等。

避免接触过量的有害化学物质,如油漆、橡胶、农药等。

避免长时间暴露在辐射下,若身边有辐射源应做好防护工作。

参考文献

[1]中华医学会.临床诊疗指南.血液学分册[M].人民卫生出版社,2005.

[2]葛均波,徐永健,王辰.内科学.第9版[M].人民卫生出版社,2018.

[3]步宏,李一雷.病理学.第9版[M].人民卫生出版社,2018.

[4]杨宝峰,陈建国.药理学.第9版[M].科学出版社,2018.