多汗

本词条由北京大学人民医院皮肤性病科 张文娟审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

饮食

-

护理

-

预防

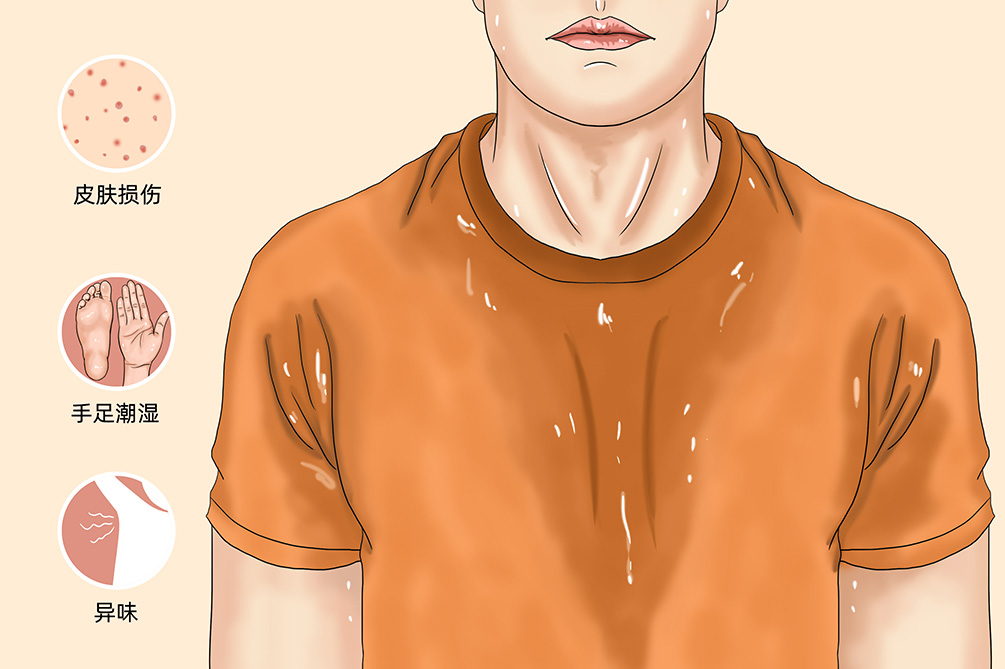

多汗是指皮肤出汗异常增多的症状,在临床上多分为原发性多汗和继发性多汗,出现多汗症状的病人多伴有异味、手足潮湿冰凉、皮肤损伤等症状。

多汗可根据病变部位分为原发性多汗和继发性多汗,还可根据病因分为生理性多汗和病理性多汗,也可根据异常汗腺的区域分为局限性多汗和全身性多汗等。

原发性多汗的治疗一般以物理治疗和手术治疗为主,重点在于破坏汗腺功能,而继发性多汗多以药物治疗为主,重点在于治疗原发病,防止再次出现多汗。

多汗的治疗需要将对因治疗和对症治疗相结合,去除引起多汗病因的同时,还需减少汗液的产生,同时保护皮肤,以防止出现湿疹样皮炎。

因多汗可能出现复发,故建议病人避免剧烈运动、情绪激动、饮食不调,以防止多汗的反复发生,维持病情的稳定。

- 就诊科室

- 皮肤科、感染科、内分泌科、急诊科

- 疾病别称

- 无

- 是否常见

- 是

- 伴随症状

- 异味、手足潮湿冰凉、皮肤损伤

- 好发疾病

- Riley-Day综合征、Spanlang-Tappeiner综合征、Schafer’s综合征、大叶性肺炎、甲状腺功能亢进、嗜铬细胞瘤、呼吸衰竭、充血性心力衰竭

- 治疗周期

- 视病因而定,多汗反复发生时多为长期治疗

- 常用药物

- 氯化铝、肉毒杆菌毒素A

- 常用检查

- 血常规、病原微生物检测、自主神经功能检查、甲状腺功能检查、血糖及糖耐量试验

- 是否严重

- 多汗反复发生或伴有异常表现时比较严重

- 重要提醒

- 若多汗的病人因出汗过多而出现昏迷、意识障碍等休克表现,或因呼吸衰竭和心脏病引起的多汗,一般多需及时前往医院就诊。

多汗既可以由于疾病因素引起,也可由于非疾病因素引起,疾病因素常见的主要有遗传性疾病、感染性疾病、神经系统疾病、内分泌系统疾病、心血管疾病、呼吸系统疾病、肿瘤性疾病等,非疾病因素中常见的主要有情绪因素、环境因素、感觉因素、药物因素、其他因素等。

遗传性疾病

主要是由于遗传性疾病引起汗腺分泌异常,从而出现多汗,常见于Riley-Day综合征、Spanlang-Tappeiner综合征、Schafer’s综合征等。

感染性疾病

主要是由于病原微生物侵袭人体,病原微生物释放外源性致热原和病人自身释放内源性致热原,引起下丘脑体温调节中枢的调定点上移,导致发热,从而出现多汗症状,常见于大叶性肺炎、结核病、风湿热、支原体肺炎、败血症、心内膜炎等。

神经系统疾病

主要是由于体温调节中枢受损和植物神经反射障碍等,从而引起多汗症状,常见于脊髓损伤、帕金森病、脑血管意外损伤、胸腔内新生物或损伤等。

内分泌系统疾病

主要是由于机体代谢增加和内分泌激素紊乱,导致皮肤血管扩张伴皮肤血流增加,从而引起多汗,常见于甲状腺功能亢进、糖尿病的味觉性多汗、低血糖、巨人症、肢端肥大症、嗜铬细胞瘤、类癌肿瘤、女性更年期综合征等。

心血管疾病

主要是由于交感神经活性增加和全身血流量不足,引起机体腺体分泌异常,从而出现多汗,常见于充血性心力衰竭、心肌梗塞、休克等。

呼吸系统疾病

主要是由于呼吸异常刺激植物神经,从而出现多汗,常见于呼吸衰竭等。

肿瘤性疾病

主要是由于肿瘤细胞诱导人体释放致热原和肿瘤引起植物神经紊乱,从而出现多汗,常见于霍奇金淋巴瘤、骨髓组织增生疾病、肺腺鳞癌、胸膜间皮瘤、脊髓瘤、骨瘤等。

情绪因素

主要是由于焦虑、恐惧、发怒、兴奋和精神打击等情绪因素,刺激汗腺分泌,从而出现掌部、跖部和腋部等部位多汗。

环境因素

主要是由于环境过高,热刺激汗腺分泌从而出现多汗。

感觉因素

主要是由于进食某些温热或辛辣的食物,以及嗅觉刺激等,从而导致味觉性多汗和嗅觉性多汗。

药物因素

主要是由于药物导致植物神经功能紊乱或激素水平异常,从而出现多汗症状,常见的药物主要有抗呕吐药、抗癫痫药、三环抗焦虑药、氟西汀和5-羟色胺再摄取抑制剂、阿昔洛韦及萘普生等。

其他因素

主要是由于衣物过多、被褥过厚、体力劳动、剧烈运动等刺激汗腺分泌,从而出现多汗。

多汗一般是多种疾病症状表现之一,多表现为手、足、腋等部位或全身的多汗,从而引起衣物、被褥潮湿,也可伴有异味、手足潮湿冰凉、皮肤损伤等表现。

多汗可以分为局限性多汗和全身性多汗两类。

局限性多汗

局限性多汗主要是指手、足、腋等部位汗液分泌增多,常见于情绪紧张、Riley-Day综合征、胸膜间皮瘤等。

全身性多汗

全身性多汗主要是指全身各部位都可出现汗液分泌的异常增加,常见于剧烈运动、大叶性肺炎、霍奇金淋巴瘤等。

多汗病人多表现为局部或全身的大面积出汗,汗流如注,并且可出现衣物、被褥等湿透的表现。

多汗一般伴有异味、手足潮湿冰凉、走路打滑、皮肤损伤等症状。

异味

若病人不注意个人卫生或并发细菌感染,引起汗液内的物质被分解代谢,从而出现多汗伴异味的表现。

手足潮湿冰凉

主要是由于手足大量出汗,引起手足蒸发效应增强,并且大量水分在手足聚集,从而出现多汗伴手足潮湿冰凉的表现。

走路打滑

主要是由于足部出汗过多,导致鞋袜潮湿,从而出现多汗伴走路打滑的表现。

皮肤损伤

主要是由于汗液浸渍皮肤,从而导致皮肤红斑、糜烂、破溃,即多汗伴皮肤损伤。

湿疹样皮炎

主要是由于多汗导致皮肤长期受到汗液浸渍,引起细菌和真菌在局部皮肤大量繁殖,造成感染,从而出现湿疹样皮炎。

脱水性休克

病人因长期大量出汗导致水、电解质丢失过多,引起机体血容量不足,造成疲乏无力、头晕眼花等情况,可能是出现了脱水性休克。

若多汗的病人出现以下情况,应及时前往医院就诊,并进行针对性治疗。

多汗症状反复发生或迁延不愈。

多汗的同时伴有异味、手足潮湿冰凉、走路打滑、皮肤损伤等表现。

若多汗的病人出现以下危重情况,应立即拨打120。

多汗的同时伴有严重呼吸困难、头晕、心慌、活动后气促等心力衰竭的表现。

多汗的同时伴有口唇干燥、疲乏无力、头晕眼花等脱水性休克的表现。

2.感染科:若自行检测体温偏高,建议病人前往感染内科就诊。

3.内分泌科:若病人伴有满月脸、向心性肥胖等情况,建议前往内分泌科就诊。

4.急诊科:若病人大量出汗的同时伴有呼吸困难、意识模糊、头晕眼花等表现,可能出现了心力衰竭和脱水性休克,建议前往急诊科就诊。

多汗从什么时候开始出现的?

多汗前是否有外伤、感染的病史?

日常生活中是否有服用什么药物?

除多汗外是否还伴有其他症状?

多汗是某一部位出汗异常增多,还是全身部位出汗异常增多?

多汗的病人建议进行体格检查、血常规、血生化检测、病原微生物检测、尿常规、粪便常规、脑脊液常规、血清甲状腺素测定、心电图检查、24小时尿儿茶酚胺及其代谢物测定、24小时5-羟吲哚乙酸测定、碘淀粉、自主神经功能检查、X线检查、CT检查等。

体格检查

观察病人的生长发育和生命体征,以便评估病人的身体状况。同时,还需观察病人有无脑膜炎刺激征,以便尽早发现脑部异常情况。

血常规

观察病人血液中中性粒细胞、淋巴细胞等细胞的水平,辅助诊断引起发热多汗的病原微生物类型。

血生化检测

监测病人血糖、电解质、转氨酶、肌酐等化学物质的水平,以便了解病人是否具有糖尿病和肝肾功能异常,同时监测病人的水、电解质、酸碱平衡情况。

病原微生物检测

通过病毒分离、细菌培养、真菌培养、真菌镜检等可检测出感染的病原微生物,以便进行针对性治疗。

尿常规

主要是监测尿液的颜色、性状、气味、尿量、脓细胞和病原微生物数量,以便及时了解病人的脱水情况,并且辅助诊断多汗是否与泌尿系统疾病有关。

粪便常规

主要是监测粪便的颜色、性状,以及检查粪便中是否有致病菌和寄生虫,以便发现多汗的病因。

脑脊液常规

主要是观察脑脊液的颜色、性状、气味等,以便及时了解多汗是否与颅脑疾病有关。

血清甲状腺素测定

主要是观察血液中甲状腺素的水平,辅助诊断多汗是否与甲状腺功能亢进有关

心电图检查

通过常规心电图和超声心电图等检查,辅助判断病人的多汗是否与心血管疾病有关,同时监测长期多汗是否出现了心血管并发症。

24小时尿儿茶酚胺及其代谢物测定

辅助诊断多汗是否与嗜铬细胞瘤有关。

24小时5-羟吲哚乙酸测定

辅助诊断多汗是否与类癌肿瘤有关。

碘淀粉

主要是利用碘淀粉与汗液接触后诱导产生的热量,了解汗液精确的型式和数量。

自主神经功能检查

主要是观察多汗是否与自主神经功能异常有关。

X线检查

借助X线检查发现病人是否存在深部组织的病变。

CT检查

通过CT检查了解病人是否存在颅脑肿瘤和脑血管意外,以便发现引起多汗的病因。

生理性多汗根据病史询问很容易判断。而病理性多汗具有一个主要标准和六条次要标准,若存在病人满足主要标准和两条次要标准,则为病理性多汗。

一个主要标准

过多出汗至少持续6个月以上。

六个次要标准

出汗为双侧或对称性分布;

影响日常生活;

出汗频繁,至少每周发作一次;

开始发病年龄在25岁以下;

有家族史;

睡着后出汗停止。

本症状特征表现明确,为患者主诉症状,一般无需与其他症状鉴别,临床多会对于本症状的起因进行鉴别。

大叶性肺炎

由于病原微生物侵袭,引起机体释放致热原,导致体温调定点上移,引起发热,从而出现多汗,进行血常规检查可见有白细胞增多,进行病原微生物检测,可发现肺炎链球菌感染,同时进行胸部X线和CT检查可见肺部病变,以此判断为大叶性肺炎引起的多汗。

嗜铬细胞瘤

由于机体代谢活跃,导致机体激素水平紊乱,从而出现多汗,进行24小时尿儿茶酚胺及其代谢物测定发现尿儿茶酚胺及其代谢物水平增高,进行CT检查可见嗜铬细胞瘤病灶,从而判断为嗜铬细胞瘤引起的多汗。

保持皮肤清洁干净

对于多汗的病人定期进行温水擦浴,以减轻汗液对皮肤的浸渍,同时建议病人穿棉质、羊毛、丝绸等天然材质的衣物,以促进汗液的吸收和蒸发。

减少出汗

可使用止汗剂,阻塞汗液孔,同时采取瑜伽、冥想等方式减轻压力,从而减少出汗。

一般治疗

建立静脉通路

对于长期大量出汗的病人,为防止脱水性休克和心力衰竭的发生,建议入院及时建立静脉通路,以补充水分。

药物治疗

多汗病人的可用药物主要有氯化铝、氢化泼尼松霜、肉毒杆菌毒素A、普鲁本辛、鞣酸溶液、苯巴比妥等。

氯化铝

氯化铝属于止汗剂,其作用机制为在皮肤表面使汗液稠厚、结块,以阻塞毛孔,从而达到阻止汗液到达皮肤表面的效果,对于手掌和腋下多汗的病人具有较好的疗效。

氢化泼尼松霜

氢化泼尼松霜具有抗炎的作用,有利于减轻汗液对皮肤的刺激作用,从而预防湿疹样皮炎的发生。

肉毒杆菌毒素A

肉毒杆菌毒素A可有效阻止神经轴突-汗腺突触内乙酰胆碱的释放,从而抑制汗腺分泌,适用于局部多汗的病人。

普鲁本辛

普鲁本辛属于抗胆碱药,可有效阻断汗腺乙酰胆碱受体结合位点,从而抑制汗腺的分泌,适用于全身性多汗的病人。

鞣酸溶液

鞣酸溶液具有收敛的作用,可使汗腺管口闭锁,从而使皮肤干燥,以减轻多汗症状。

苯巴比妥

苯巴比妥属于镇静药,可有效避免病人情绪激动,从而减轻多汗症状。

物理治疗

X线照射治疗

通过破坏真皮层的小汗腺和大汗腺,使汗腺坏死,从而减少汗液分泌。

自来水离子电渗疗法

利用电流将垫子里的水离子导入皮肤内阻断汗腺开口出汗,从而减少汗液的产生,适用于掌、跖多汗的人群。

手术治疗

局部皮肤切除术

借助碘淀粉确定汗液异常分泌的区域,然后通过z形切口或S形切口,切除局部皮肤,从而达到减少多汗的目的,常用于腋部多汗病人的治疗。

肿胀脂肪抽吸术

主要是通过小切口抽吸汗液分泌异常区域的皮下脂肪和其他皮下组织,破坏汗腺和导管,从而减少汗液的产生。

交感神经切断术

主要通过减少交感神经的冲动,减少汗液的产生。

多汗病人应以清淡、易消化的饮食为主,避免辛辣刺激的食物,以防止出汗症状加重,同时保证营养物质充足,以防止营养不良。

病人应合理饮食,增加水果、蔬菜的摄入,以补充维生素、矿物质、膳食纤维等。

对于大量出汗的病人需要保证每天的饮水量在2500ml以上,同时,适当口服补液盐,以保持水、电解质及酸碱平衡。

避免进食辛辣刺激的食物,以防止多汗症状加重。

多汗患者在日常生活中可从保持皮肤清洁、提供舒适环境、遵医嘱用药等方面进行护理,另外,还应加强心理护理,避免紧张、焦虑,诱发多汗反复。

保持皮肤清洁

建议病人随时擦净汗液,以减轻汗液对局部皮肤的浸渍,若出汗过多,建议病人定期进行温水擦浴和淋浴,以保持皮肤清洁。

提供舒适环境

建议病人定期进行开窗通风,并且保证室内温度和湿度的恒定,以防止刺激汗腺,引起汗腺分泌增多。

遵医嘱用药

对于多汗的病人建议严格遵医嘱用药,不可自行停药或增加药物剂量,也不可以自行更换药物,同时,还需定期监测药物的副作用和不良反应,以防止药物诱发多汗。

家属应遵医嘱密切关注多汗病人的出汗量、尿量、心率、血压、呼吸等情况,以便尽早发现病人的异常表现,以预防并发症。同时,还需关注病人的皮肤情况,如出现湿疹样皮损表现,还需报告医生行针对性治疗。

因焦虑、紧张、恐惧、精神打击等情绪也可导致多汗症状,故病人家属细心安慰,消除其异常情绪,同时建议病人积极配合治疗,以促进疾病的康复。

部分多汗者可能是由于剧烈运动、进食辛辣食物、紧张焦虑等生理性因素引起的,这多为正常情况,一般无需治疗。

对于多汗的预防主要从积极治疗原发病、避免诱发多汗、合理穿衣等方面进行。

积极治疗原发病

如存在感染性疾病、神经系统疾病、肿瘤性疾病、内分泌系统性疾病等疾病,建议病人积极治疗,防止引发多汗症状。

避免诱发多汗

对于曾有多汗的病人,需要保持平和的心情,同时避免剧烈运动,还要以清淡、易消化的饮食为主,避免辛辣刺激的食物,以防止多汗复发。

合理选用衣物

建议病人以棉质、羊毛、丝绸等天然材质的衣物为主,以保证衣物的透气和吸汗功能,减少对皮肤的刺激。

参考文献

[1]顾有守.多汗的病因和治疗[J].临床皮肤科杂志,2002,31(1):53-54.

[2]郝孟辉.多汗症的病因及治疗进展[J].中国煤炭工业医学杂志,2008,11(7):1120-1122.

[3]虞瑞尧.多汗症诊断和治疗进展[J].实用皮肤病学杂志,2008,1(1):6-7,61.

[4]张学军,郑捷.皮肤性病学.第9版[M].北京.人民卫生出版社.2018.16-17;43;46-58.

[5]顾有守.多汗的病因和治疗[J].临床皮肤科杂志,2002,31(1):53-54.

[6]郝孟辉.多汗症的病因及治疗进展[J].中国煤炭工业医学杂志,2008,11(7):1120-1122.

[7]虞瑞尧.多汗症诊断和治疗进展[J].实用皮肤病学杂志,2008,1(1):6-7,61.

[8]高珊,李瑞,柳美善,等.手足多汗症临证浅析[J].河北中医,2015(6):908-911.

[9]李月.儿童多汗症的诊断及治疗进展[J].医学综述,2013,19(23):4296-4298.

[10]帅秀蓉,袁文周,罗东.A型肉毒毒素注射联合高频电离子治疗腋臭合并局部多汗症的疗效分析[J].中国美容医学,2019,28(12):33-36.

[11]丁维进,常诚,李凡,等.A型肉毒毒素治疗腋部多汗症的疗效[J].中华医学美学美容杂志,2018,24(6):432-434.

[12]李玲玲,曲天歌,段行武,等.原发性多汗症的中西医理论辨析[J].现代中医临床,2019,26(3):45-49.

[13]杨鲸蓉,陈朝阳.原发性多汗症的外科治疗[J].中华临床医师杂志(电子版),2016,10(16):2498-2502.