黏多糖贮积症

本词条由哈尔滨医科大学附属第一医院内分泌科 苏颖审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

预后

-

饮食

-

护理

-

预防

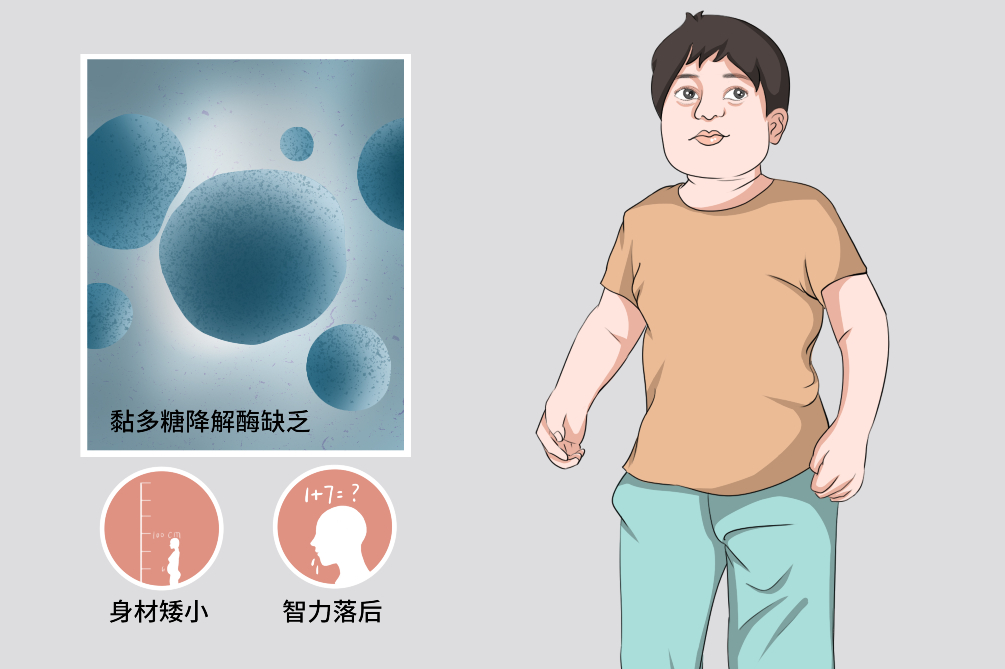

黏多糖贮积症是一种遗传代谢性疾病,主要是因黏多糖降解酶缺乏,使酸性黏多糖不能完全降解,导致黏多糖聚集在体内不同组织。患儿出生时正常,随年龄增长逐渐症状明显,常表现出体格发育障碍、智力发育落后等。近几年基因工程生产的特异性酶,可在临床上应用,对于已经出现中枢神经系统症状者疗效差。

- 就诊科室

- 儿科、内分泌科

- 是否医保

- 是

- 英文名称

- mucopolysaccharidosis

- 疾病别称

- 黏多糖症

- 是否常见

- 否

- 是否遗传

- 是

- 并发疾病

- 失明、心力衰竭

- 治疗周期

- 终身持续性治疗

- 临床症状

体格发育障碍、智力发育落后、眼部病变、耳鼻喉部病变

- 好发人群

- 家族中有患有黏多糖贮积症的人群

- 常用药物

- 木黄酮

- 常用检查

- 尿黏多糖测定、骨骼X线检查、酶学分析、DNA分析

黏多糖贮积症根据酶的缺陷分为Ⅰ型、Ⅱ型、Ⅲ型、Ⅳ型、Ⅵ型、Ⅶ型、IX型。

Ⅰ型,分ⅠH型、ⅠS型、ⅠH/S型,主要是α-L-艾杜糖酶缺陷。

Ⅱ型,α-艾杜糖醛酸硫酸酯酶缺陷。

Ⅲ型,硫酸乙酰肝素磺酰胺酶酶缺陷、α-N-乙酰已糖苷酶缺陷、乙酰CoA-α-葡萄糖胺-N-乙酰转移酶缺陷、N-乙酰葡萄糖胺-6-硫酸硫酸酯酶缺陷。

Ⅳ型,β-半乳糖胺-6-硫酸酯酶缺陷。

Ⅵ型,芳基硫酸酯酶缺陷。

Ⅶ型,β-葡萄糖醛酸酶缺陷。

IX型,透明质酸酶缺陷。

黏多糖贮积症多数是常染色体隐性遗传病,主要是由于是一组溶酶体累积病,是由于溶酶体水解酶缺陷,造成酸性黏多糖(葡萄氨基聚糖)降解受阻,黏多糖在体内积聚而引起一系列临床症状。由于环境变化,如饮食、药物治疗、疾病等可以使机体代谢发生波动,病情加重。

先天性遗传

常染色体隐性遗传病和X连锁隐性遗传病。

酶缺乏

细胞溶酶体酸性水解酶先天缺乏。

黏多糖贮积症是遗传代谢病,由于环境变化,例如饮食、药物治疗、疾病、应激状态等可以使机体代谢发生波动,病情加重。

由于黏多糖贮积症是一类非常罕见的疾病,目前尚缺乏有关本症患病率或发病率方面的确切资料。据估计,北美和欧洲各型黏多糖贮积症的总发病率1∶25000,我国报道总发病率约为1:32000。男性多见,女性较少出现。

黏多糖贮积症主要好发于家族中有患有黏多糖贮积症的人群。

黏多糖贮积症患者出生时正常,随年龄增大,症状越来越明显,主要是体格发育障碍、智力发育落后,常见的有面部畸形、身材矮小等,部分患儿合并角膜混浊、胸廓畸形,随病情发展出现失明、心力衰竭等。

绝大多数患儿出生时正常,常在1岁左右发病,逐渐出现生长迟缓,骨骼、关节、面容等改变,进行性加重,常累及多个系统。

Ⅰ、Ⅱ、Ⅵ、Ⅶ型黏多糖贮积症外貌较明显,主要表现为矮小,面容丑陋粗糙,关节活动受限,爪形手、脊柱后凸或侧弯,膝外翻等。

ⅣA型患儿以矮小,严重骨骼畸形、鸡胸、关节松弛为主,常合并有囊椎关节不稳定及颈髓受压表现。

Ⅶ型可表现为非免疫性胎儿水肿,外周血白细胞胞质Alder-Reilly颗粒。

Ⅲ型又分为A、B、C、D,4个亚型,以A、B亚型多见,常于2~6岁起病,以进行性神经系统退行性变为特征,伴轻度的黏多糖贮积症外貌,轻型者可仅有精神行为异常。

Ⅵ型及ⅣA型患儿智力正常。黏多糖贮积症患儿常有角膜浑浊、肝脾大、疝、反复呼吸道感染等,晚期常合并梗阻性呼吸困难及慢性心脏瓣膜病等。

IX型,临床表现较轻,一般表现为轻微的关节周围软组织硬块,身材矮小,无内脏受累。

部分患儿出现动脉硬化、关节僵硬、角膜混浊等。

黏多糖贮积症患者随病情发展可能出现角膜混浊引起失明、心脏疾病引起心力衰竭,严重的出现死亡。

患儿出生后面容发生变化,如头大、鼻梁平、颈短等需要及时就医,黏多糖贮积症主要通过尿黏多糖测定、骨骼X线测定等检查可以确诊,还需注意本病与天冬氨酰葡萄糖胺尿症等疾病相鉴别。

患儿出生后面容发生变化、如头大、鼻梁平、前额和双颧骨高、唇厚、颈短等需要及时就医。

随年龄增长出现角膜混浊、关节僵硬、智力落后等需要立即就医。

出现面容改变、智力落后等就诊儿科、内分泌科。

情况紧急出现心力衰竭可以就诊急诊科。

第一次发现患儿异常什么时间?

患儿有什么症状?(如面部畸形、身材矮小、智能落后等)

家族成员中是否存在同样的疾病?

有没有做过检查?

是否有视力、听力障碍?

是否行为异常,反应迟钝?

尿黏多糖测定

常用方法是甲苯胺蓝法做定性试验,患者尿液呈现阳性反应。

骨骼X线检查

主要是骨质变薄、疏松,颅骨大,脊柱畸形,掌骨短粗等。

酶学分析

可对本病进行分型,根据白细胞或皮肤成纤维细胞中的特异性酶活性测定。

DNA分析

经研究在患者中发现相应的基因突变。

根据患者临床体格发育障碍,智力发育落后,X表现以及尿黏多糖阳性,可以做出明确诊断,进一步检查酶学分析,可以进行相关的分型。

多发性硫酸酯酶缺陷症

临床症状与黏多糖贮积症有相似之处,神经系统症状和智力低下出现较早,患者伴有肝大、固定的皮肤鳞癣,实验室检查无细胞酶缺陷,结合患者症状不同,黏多糖贮积症患者存在酶检查异常可以鉴别。

黏脂病

黏脂病Ⅰ型的临床表现和X线改变与Hurler综合征有许多共同之处,但黏脂病多数有肌阵挛性抽搐,肌肉萎缩、舞蹈病样手足徐动,眼球震颤以及皮肤黄斑和樱红点,尿中涎酸结合的低聚糖排泄量增加,黏多糖水平正常。

Kneist综合征

临床表现包括大头,鼻梁塌陷,腭裂,短颈,钟状胸,视网膜剥离,听力损害腹外疝肢体和躯干短小,弓形胫骨脊柱后凸,关节强直等,患儿亦可有硫酸角质素尿,但无N-乙酰半乳糖苷-6-硫酸酯酶或β-半乳糖苷酶缺乏。

黏多糖贮积症应尽早治疗,减少长期损害。症状轻者可以酶替代治疗;症状较重者,治疗没有意义。患儿多需要终生长期治疗。异基因造血干细胞移植是一种治疗方式,临床应用不是很大。

酶替代治疗能改善面部特征、生长发育速度以及关节活动度。

木黄酮是异黄酮的一种,可以用于囊性纤维化和黏多糖贮积症的辅助治疗。

可以根据患儿病情进行针对性手术治疗,如疝气修补、人工耳蜗、心脏瓣膜置换、角膜移植等。

疝气修补

疝修补术是指通过手术治疗疝气,可以分为三大类:传统疝修补术、疝补片无张力修补术和疝腹腔镜修补术。可针对本病的严重程度及患儿的身体情况进行选择术式。

人工耳蜗

人工耳蜗是一种电子装置,由体外言语处理器将声音转换为一定编码形式的电信号,通过植入体内的电极系统直接兴奋听神经来恢复或重建聋人的听觉功能。适应症:语前聋患者;语后聋患者。可根据患者情况是否行该手术治疗。

心脏瓣膜置换

心脏瓣膜置换术是采用由合成材料制成的人工机械瓣膜或用生物组织制成的人工生物瓣膜替换的手术,简称换瓣。医生可根据患儿情况选择合成材料制成的人工机械瓣膜或选择生物组织制成的人工生物瓣膜。

角膜移植

角膜移植就是用正常的眼角膜替换患者现有病变的角膜,使患眼复明或控制角膜病变,达到增进视力或治疗某些角膜疾患的治疗方法。可分为穿透角膜移植;板层角膜移植;人工角膜移植术。医生可根据患儿情况选择相应手术方式。

目前异基因造血干细胞移植是一种治疗方式,此病的最佳移植年龄应在出生后的18个月。

黏多糖贮积症属于先天性代谢异常疾病,轻型者起病晚,症状较轻,重型多1岁后起病,预后较差,患儿经过治疗后至少每月复查一次。

黏多糖贮积症不能治愈,属于先天性代谢异常疾病。

黏多糖贮积症症状轻者可能成年,存活大约30~60岁;症状较重者出现神经症状和心力衰竭,可能在幼儿期死亡。

黏多糖贮积症患儿1个月复诊一次,检查各项功能情况。

黏多糖贮积症饮食注意膳食平衡,不吃刺激性食物。病情较重的患儿,可以根据情况选择流质、半流质饮食。

饮食注意膳食平衡,营养不能过于单一。

不吃刺激性食物,如辛辣、酒类等。

多吃新鲜蔬菜、水果等,如甘蓝、西红柿、西蓝花、芹菜、香蕉、苹果等。满足身体需要,增强免疫力。

病情较重的患儿,不能吃过硬的食物,以免影响胃肠消化,可以根据情况选择流质、半流质饮食。

黏多糖贮积症的护理主要是指导运动及康复锻炼,康复治疗可以在家中进行,家属需密切观察患儿的病情,出现异常表现及时就医。

预防感染发生,指导运动及康复锻炼。

注意眼部、关节等部位,以免损伤。

可以在家中进行康复治疗,不仅节约时间、方便患儿,同时也给家人对抗疾病提供了动力,而且也可节约医疗资源。

帮助患儿及家属树立信心,敢于面对疾病的发展。

密切观察病情进展,突然出现呼吸加快、面色改变,考虑是心脏衰竭,随时就医。

患者外出时家属一定陪同,避免意外伤害。

黏多糖贮积症属于遗传疾病,预防主要是避免近亲属之间婚配。有家族史的成员在怀孕前需要基因诊断,怀孕后注意减少有毒、有害物质接触。

建议孕妇开展孕前基因诊断,定期进行产检。

预防措施主要是避免近亲属之间婚配。

有家族史的成员在怀孕前需要基因诊断,孕期做好产科检查。

怀孕后注意减少有毒、有害物质接触,如药物、农药、装修等。

参考文献

[1]王卫平,儿科学第9版[M].北京:人民卫生出版社,2018:435-437.

[2]娄欣霞,尚清,吴英英,杜静烨,娄普,李翼,耿香菊.1例黏多糖贮积症患儿的护理[J].全科护理,2019,17(08):1017-1018.

[3]龚四堂主编.小儿内科疾病诊疗流程[M].北京:人民军医出版社,2013.08-148.