心包积液

本词条由武汉大学人民医院胸外科 毛张凡审核认证

-

概述

-

病因

-

症状

-

就医

-

治疗

-

饮食

-

护理

-

预防

心包疾病或其他病因累及心包可造成心包渗出和心包积液,大部分心包积液由于量少而不出现临床征象,少数病人则由于大量积液而产生临床症状。导致心包积液最常见的病因是肿瘤、特发性心包炎及感染或结核性心包炎。

心包积液在超声上,根据积液量存在量化及分级标准:微量心包积液约为积液量30~50ml;少量心包积液约为积液量50~200ml;中量心包积液约为积液量200~500ml;大量心包积液约为积液量大于500ml。

正常的心包腔平均压力接近于零或者大气压,吸气时呈轻度负压,呼气时接近正压。心包内的少量积液并不会影响血流动力学状态,当液体短时间内迅速增加至200ml以上或者缓慢增加到2000ml以上,就会导致心包内压力上升,影响心室舒张期充盈,导致临床症状。

特发性心包炎及任何感染、肿瘤或者自身免疫或炎症过程累及心包后都会引起心包积液的产生,此外心脏手术及非炎症性疾病,如甲状腺功能减退也会导致心包积液产生。

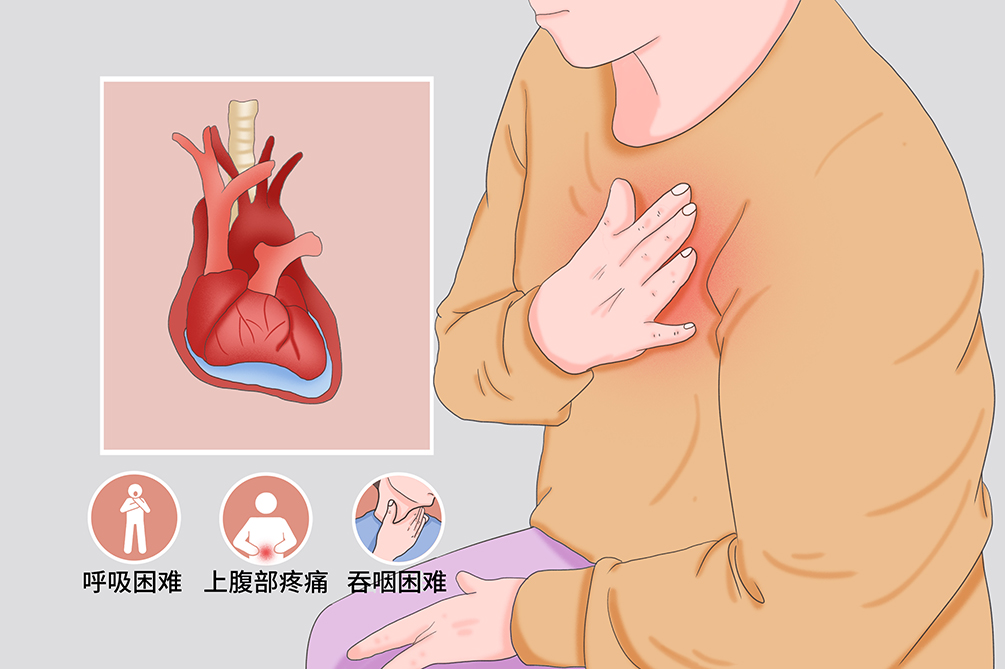

心包积液最主要的症状为呼吸困难,还可伴有声音嘶哑、吞咽困难、全身水肿等,严重者会产生心脏压塞的症状。

心包积液的治疗主要是以心包穿刺引流为主,所有心包积液患者都需要尽早治疗导致心包积液的原发疾病。

- 就诊科室

- 心内科、心脏外科

- 疾病别称

- 无

- 是否常见

- 是

- 伴随症状

- 呼吸困难、低血压、颈静脉怒张、心音低弱

- 好发疾病

- 特发性心包炎、肿瘤、感染、系统性红斑狼疮、甲状腺功能减退

- 治疗周期

- 以患者的具体情况而定,配合医生积极治疗后多可获得缓解

- 常用药物

- 秋水仙碱、糖皮质激素、阿司匹林、非甾体类抗炎药

- 常用检查

- X线、心电图、超声心动图、心脏磁共振成像、心包穿刺

- 是否严重

- 少量心包积液对患者生活可无影响,大量心包积液可引起心脏压塞,比较严重。

- 重要提醒

- 如果患者存在大量心包积液且伴有胸痛情况,切勿用力咳嗽、深呼吸或突然改变体位,以免加重胸痛的症状。

可以导致心包积液产生的原因很多,包括疾病因素、外伤因素及其他因素。

特发性心包炎

是一种病因不明的疾病,该疾病也是目前最常见的心包积液原因。

肿瘤

所有累及心包的肿瘤,均会导致心包积液的产生,其原理是肿瘤经血管和淋巴管转移到心包或直接侵入心包引起。

感染

不论是任何细菌或病毒累及心包后,引起的心包炎症,均会导致心包积液的产生。

全身性疾病

如系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎等自身免疫性疾病及甲状腺功能减退等代谢障碍性疾病。

物理因素:包括心包的穿刺损伤、心室破裂、心脏手术等各种创伤因素。

如果患者有严重的体循环淤血,也会由于渗透压的原因,导致漏出性心包积液。

心包积液的症状和心包积液的量及心包积液形成速度有关,轻者可不伴有任何临床症状,重者会危及生命。

心包积液可按性质、发生时程和对血流动力学影响几方面进行分类,具体如下:

根据心包积液的性质分类

可分为漏出性、渗出性、血性、空气或由于细菌感染产生的气体性等。

根据心包积液发生时程分类

可分为急性、亚急性和慢性。

根据心包积液对血流动力学影响分类

分为无影响、心包填塞和缩窄性、渗出性四种,不同类型心包积液危险性不同。

在心包积液的早期患者可不伴有任何临床症状,随着疾病的进展,积液量逐渐上升,症状也会逐渐出现。呼吸困难是心包积液时最突出的症状,可能与支气管、肺、大血管受压引起肺淤血有关。呼吸困难严重时,病人可呈端坐呼吸,身体前倾、呼吸浅速、面色苍白,可有发绀。也可因压迫气管、食管而产生干咳、声音嘶哑及吞咽困难。还可出现上腹部疼痛、肝大、全身水肿、胸腔积液或腹腔积液,重症病人可出现休克。

如果患者在短时间内出现大量心包积液,会在引起心脏压塞的症状。心脏压塞的特征性表现为Beck三联征:低血压、心音低弱及颈静脉怒张。此外,还可能出现奇脉,表现为桡动脉搏动呈吸气性显著减弱或消失、呼气时恢复。

如果患者出现以下情况,需要立即就医:

心包积液患者出现明显的胸闷及呼吸困难,且经过休息无法得到自行缓解。

心包积液患者出现血压降低、颈静脉怒张等心脏压塞的表现。

如未出现上述症状,也需尽快就医,由专业医生对患者的心包积液情况做出判断和处理。

患者年龄?

目前存在的症状是持续性的还是偶然性的?

患者本身存在哪些疾病?(如肿瘤、系统性红斑狼疮等)

患者的症状第一次出现是在什么时候?

患者近期是否有过感冒及病毒感染?

血液化验

包括血常规、肝功能、肾功能、肿瘤标记物、病原体检测等,对明确导致患者心包积液的原因可以做出初步分析。

X线检查

可见心影向两侧增大呈烧瓶状,心脏搏动减弱或消失。特别是肺野清晰而心影显著增大常是心包积液的有力证据,有助于鉴别心力衰竭。

心电图

心包积液时可见肢体导联QRS低电压,大量渗液时可见P波QRS波、T波电交替常伴窦性心动过速。

超声心动图

对诊断心包积液简单易行,迅速可靠。心脏压塞时的特征为:整个心动周期可见脏层心包与壁层心包之间存在积液,大量时呈“游泳心”,舒张末期右心房塌陷及舒张早期右心室游离壁塌陷。此外,还可观察到吸气时右心室内径增大,左心室内径减少,室间隔左移等。超声心动图可用于心包积液定量、定位,并引导心包穿刺引流。

心脏磁共振成像

心脏磁共振成像能清晰显示心包积液的位置、范围和容量,并可根据心包积液的信号强度推测积液的性质。同时能显示其他病理表现,如心包膜的增厚和心包腔内肿瘤。

心包穿刺

心包穿刺术对穿刺液行常规、生化、细菌培养和查找抗酸杆菌及细胞学检查,有助于了解心包积液的性质,明确病因。

对于呼吸困难的病人,如查体发现颈静脉怒张、奇脉、心浊音界扩大、心音遥远等典型体征,应考虑此诊断,超声心动图见心包积液可确诊。心包积液病因诊断可根据临床表现、实验室检査、心包穿刺液检查以及是否存在其他疾病进一步明确。

心包积液主要应该与其他可引起呼吸困难的疾病相鉴別,尤其是与心力衰竭。心力衰竭患者往往伴有基础疾病如冠心病、高血压、瓣膜病、先天性心脏病或心肌病等病史,査体闻及肺部湿啰音,并根据心音、心脏杂音和有无心包摩擦音进行判断,心脏超声有助于明确诊断。

急性期患者在等待救护的同时,卧床休息,根据病情帮助采取半卧位或前倾卧位,提供床上小桌依靠,保持舒服。

症状较轻或无症状的患者也需尽量避免过度活动,会加重心脏负担。

一般治疗

进行吸氧、监护及病因治疗。

急性期治疗

对所有血流动力学不稳定的急性心脏压塞,均应紧急行心包穿刺或外科心包开窗引流,解除心脏压塞。对伴休克病人,需紧急扩容、升压治疗。

药物治疗

药物治疗仅适用于血流动力学稳定,并无压塞依据的患者。上述患者可以在接受心包穿刺术之前,接受阿司匹林、秋水仙碱或糖皮质激素的短疗程使用,可以使部分患者积液量减少。

手术治疗

心包穿刺引流术

该术是首选治疗心包积液的方法。手术过程为在超声引导下,借助穿刺针直接刺入心包腔,将心包内积液抽出。对于解除心脏压塞、较少心包积液量、确定心包积液的性质具有很大的帮助。该术式术后常见的并发症包括刺破心脏、心律失常、急性肺水肿、气体栓塞等。

心包开窗引流术

适用于复发性心包积液。开窗引流术可以有效的消除将来发生压塞的几率并提供心包组织用于检查。

心包积液的患者日常合理的饮食,对于疾病的病情缓解和康复具有很关键的作用。

心包积液患者的饮食应该注意营养均衡,以高蛋白和纤维素含量多的食物为主,如鱼肉、羊肉、苹果、梨等。

禁食辛辣食物,严格限盐饮食,以免对加重心脏负担。

禁止饮用兴奋性饮品,如咖啡、浓茶、红牛等。

心包积液在生活上进行相应的护理,对症状的消除或疾病的恢复,均有一定的促进作用。

提供舒适加剧的环境,是病人保持平静的心情。

根据病情采取半卧位或前倾卧位,最好请护工协助病人满足生活自理需要。

严格按照医生医嘱,定期复查积液情况。

观察病情,注意血压、呼吸、心率、心律、尿量等指标,特别是及时监测呼吸状况和胸痛情况,如有异常,及时通知医师。

家属和医护人员要对患者保持耐心、友好的关怀态度,协助病人早日完成治疗,避免因病人情绪激动、抑郁等加重心脏负担。

心包积液目前尚无特异的预防措施,患者需要积极治疗可以导致心包积液产生的基础疾病,并保持积极向上的心态和健康的生活习惯。

参考文献

[1]戚洁,张润萍.心包积液病人的护理[J].养生保健指南,2019,(34):124.

[2]王创畅,吴伟,魏伟超.症状性大量心包积液的病因和诊治及预后研究进展[J].中国全科医学,2016,19(35):4403-4407. DOI:10.3969/j.issn.1007-9572.2016.35.023.

[3]陈灏珠.Braunwald心脏病学-心血管内科学教科书[M].北京:人民卫生出版社.2016.

[4]葛均波,徐永健,王辰著.内科学.第9版[M].北京:人民卫生出版社.2018.